11 mars (premier jour)

Glorieux et aimable Joseph, je viens vous invoquer pendant neuf jours sous un titre qui vous est cher. Vous avez beaucoup aimé le Cœur de Jésus et ce divin Cœur vous a infiniment aimé ; vous en êtes vraiment l’ami par excellence. Autre est la clarté du soleil, autre la clarté de la lune, et une étoile diffère d’une autre en éclat. Ainsi les saints différent entre eux. Tous furent les amis du Cœur de Jésus, mais vous l’avez été plus qu’eux tous, après la Bienheureuse Vierge Marie. Aussi tous s’inclinent devant vous. L’ancien Joseph vit le soleil, la lune et onze étoiles l’adorer. Or Jésus, Soleil de Justice, Marie, douce comme la lune, les apôtres et les saints, brillants comme des étoiles, se sont inclinés devant vous. Je me joins à eux, ô Joseph, je vous salue, ô doux modèle et patron et vous prie de m’accorder ce que je vous demande pendant cette neuvaine. Saint Joseph, modèle et patron des amis du Sacré-Cœur, priez pour nous.

12 mars (deuxième jour)

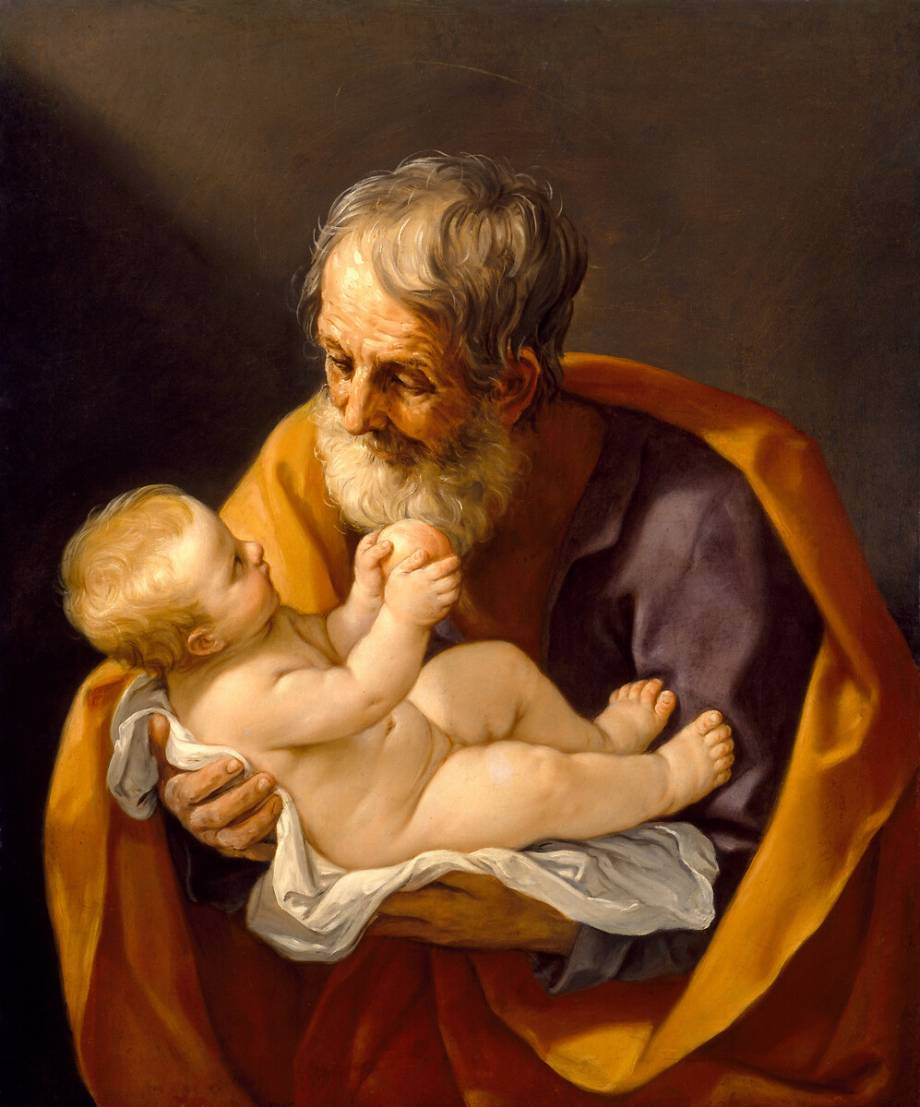

Saint Jean, le disciple bien-aimé fut choisi par Jésus pour sa pureté virginale ; il a reposé sa tête sur ce Cœur sacré ; il a été le gardien de la plus pure des vierges et de Jésus lui-même. Ô aimable saint Joseph, ce que saint Jean n’a fait qu’une fois vous l’avez fait bien souvent. Jésus aussi reposé sa tête innocente .sur votre cœur si pur. Marie, la Vierge Immaculée, vous a été confiée pendant de longues années. Oh! penchez-vous encore sur le Cœur de Jésus, et, vous unissant à Notre- Dame du Sacré-Cœur, demandez à notre divin modèle de me rendre doux et humble de cœur. Obtenez-moi de lui ce que je vous demande pendant cette neuvaine. Saint Joseph, priez pour nous.

13 mars (troisième jour)

Le précurseur du Messie, saint Jean-Baptiste, s’est appelé « l’ami de l’Époux ». Il a prêché dans le désert et a annoncé le Sauveur. Il a été un modèle de mortification. Vous, ô glorieux saint Joseph, vous avez été « l’ami de l’Époux et de l’Épouse ». Vous avez vécu avec eux. Vous avez porté Jésus dans vos bras, dans les déserts de l’Égypte ! Vous avez pratiqué une mortification continuelle et vous avez prêché par un silence éloquent. Rendez-moi, ô bienheureux Père, l’ami de Jésus et de Marie, l’ami de la mortification et du silence. Accordez-moi ce que mon cœur désire, toujours conformément à la volonté de Dieu que vous avez si parfaitement accomplie. Saint Joseph, priez pour nous.

14 mars (quatrième jour)

Jésus a appelé Lazare son ami. Lazare a reçu plusieurs fois Jésus à Béthanie. Vous, ô saint Joseph, vous l’avez gardé pendant plusieurs années. Jésus n’était pas à la mort de Lazare : il était loin; mais il a assisté à la vôtre, vous donnant la main dans le passage du temps à l’éternité. Il a ressuscité Lazare et nous croyons pieusement, quoique ce ne soit pas de foi, que vous êtes en corps et en âme dans le ciel. Ô ami privilégié de Jésus, faites-moi vivre en union avec lui. Qu’il habite toujours avec moi par la foi et par la grâce. Qu’il ne m’abandonne pas à l’heure de la mort. Que je meure en sa compagnie, en celle de Marie et en la vôtre. Qu’il me place à côté de vous dans le séjour des élus. Ô saint Joseph, obtenez-moi les autres grâces que je vous demande.

15 mars (cinquième jour)

L’Évangile nous dit que Jésus aimait Marthe. Celle qui a servi Jésus quelque fois, vous ô Joseph, vous l’avez servi pendant de longues années. Marthe était troublée dans sa sollicitude, et vous, vous avez servi Jésus en paix et dans les plus pénibles circonstances. Marthe a nourri quelquefois son divin Sauveur ; vous, vous lui avez gagné le pain de chaque jour. Vous n’avez pas oublié « l’unique nécessaire >>. Oui, vous êtes l’ami de prédilection et le père nourricier de Jésus. Je vous confie mon âme, nourrissez-la des vertus que vous avez pratiquées. Faites- moi éviter le trouble et l’agitation. Enseignez-moi l’unique nécessaire et obtenez-moi les grâces que je demande au Cœur Sacré de Jésus.

16 mars (sixième jour)

Le saint Évangile nous dit encore que Jésus aimait Marie-Madeleine. Cette illustre Sainte a arrosé des larmes du repentir les pieds de Jésus. Vous, ô saint Joseph, vous les avez arrosés des larmes de tendresse. Madeleine lui a prodigué ses parfums, vous lui avez prodigué vos sueurs et vos peines. Madeleine a baisé les pieds de Jésus, et vous ô saint Joseph, vous avez baisé ses innocentes mains et son front serein; vous l’avez pressé contre votre cœur. Madeleine le cherchait, après sa mort, pendant qu’il vous visitait dans les limbes. Ô ami par excellence du Cœur de Jésus obtenez-moi le pardon de mes péchés, des larmes de repentir et d’amour. Que je travaille désormais pour la gloire de ce Cœur Sacré et l’avènement de son règne. Daignez m’obtenir aussi les grâces que je demande pendant cette neuvaine.

17 mars (septième jour)

Je ne vous appellerai plus serviteurs, disait Jésus à ses apôtres, mais je vous appellerai « mes amis », parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. À vous j’ai fait connaitre tout ce que j’ai appris de mon Père. Ô glorieux saint Joseph, vous avez connu avant les apôtres le grand mystère de l’Incarnation. Que de secrets après celui-là Jésus ne vous a-t-il pas révélés ! Comme les apôtres, vous êtes allé porter le Sauveur aux nations étrangères, au péril de votre vie. Avec Marie vous avez été le premier missionnaire du Sacré-Cœur. Vous avez été le martyr caché et inconnu au secret de l’Incarnation et vous êtes mort d’amour pour Jésus. Saint Joseph, rendez-moi, en quelque manière votre imitateur. Nous pouvons tous être plus ou moins les missionnaires du Sacré-Cœur. Embrasez mon cœur du feu de votre zèle et de votre amour pour le divin Cœur. Je vous demande de nouveau la grâce particulière de cette neuvaine.

18 mars (huitième jour)

L’Exode nous dit : « Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme a coutume de parler à son ami ». Le Verbe fait chair vous parlait véritablement face à face, ô grand saint Joseph! II ne vous parlait pas sous une forme mystérieuse et empruntée. II vous parlait « comme un ami à son ami », bien plus, comme un enfant à son père. Il parlait à votre oreille, à votre cœur. Moise a conduit le peuple dans le désert et vous, ô Joseph, vous y avez conduit et protégé Jésus et Marie. La Loi, dit l’apôtre, a été donnée par Moïse et la grâce par Jésus-Christ. Ô saint modèle et patron des amis du Sacré-Cœur, apprenez-moi à converser avec Jésus. Obtenez-moi l’esprit d’oraison, l’esprit véritablement intérieur et la plus grande fidélité à la loi du Seigneur. Apprenez-moi à aimer Dieu et le prochain; c’est là toute la loi.

19 mars (neuvième jour)

Ô saint Joseph, si je cherchais dans l’Ancien Testament et dans le Nouveau tous les saints qui ont été les amis de Dieu; si je relisais la vie de tous les bienheureux qui ont illustré l’Église catholique ; je pourrais dire avec sainte Thérèse, votre fidèle servante, que vous les surpassez tous par les soins que vous avez rendus à Jésus et à Marie, par votre dignité et par le grand nombre de grâces que vous pouvez nous accorder et par la place que vous occupez dans le ciel. Aussi je me jette à vos pieds et vous demande toutes les grâces spirituelles et temporelles que vous savez m’être nécessaires. Je vous confie le soin de mon âme et de mon corps, de ma vie intérieure et extérieure, de la durée de mon existence et du moment de ma mort. Je désire être à votre exemple un ami du Cœur de Jésus, un ami de Notre Dame du Sacré-Cœur, un ami de vous- même.

Jésus, Marie, Joseph ! ô doux noms, soyez toujours sur mes lèvres !… Que je les chante ici-bas dans les jours de mon pèlerinage, que je les chante en quittant l’exil ! que je les chante a jamais dans l’éternelle Patrie ! Ainsi soit-il.