4- Les Pères affirment positivement la papauté, en rappelant son lien avec Saint Pierre

Il faut dès à présent couper court à l’objection qui prétend que ces citations ne sont pas “suffisamment claires” ou pas suffisamment explicites sur le primat romain, qu’elle peuvent être interprétées différemment, ce qui voudrait donc dire qu’il s’agit d’une extrapolation tardive de la part des Latins. Les schismatiques voudraient voir un Père déclarer la papauté en des termes aussi explicites que le Concile Vatican I.

Cette objection est aussi infondée que l’objection de certains ariens ou protestants contre la doctrine de la Trinité : le Christ n’a jamais dit “Il y a un seul Dieu en Trois Personnes”, en effet ; mais si l’on étudie en profondeur toutes ses déclarations, et tout l’enseignement apostolique, il n’y a pas d’autre interprétation possible des paroles du Christ sur sa propre divinité et sur le Saint-Esprit, que la doctrine de la Trinité des personnes dans l’unité de nature, de sorte que le Concile de Nicée n’a pas “inventé une nouvelle doctrine” mais simplement rendu plus clair ce qui était déjà contenu dans le dépôt de la foi, bien que tous les chrétiens de l’avaient pas compris ou n’avaient pas voulu l’accepter.

Nous verrons ici que le contexte de ces citations et les termes qu’elles mobilisent doivent faire conclure que les premiers chrétiens croyaient en un primat romain, tant sous le rapport de l’enseignement de la foi que sous un rapport disciplinaire, bien que cette doctrine soit parfois affirmée en des termes moins clairs qu’elle ne l’a été à partir de la révolte de Photius (et c’est justement l’attitude de Photius vis à vis de Rome qui est novatrice, pas les prétentions de Rome à une autorité sur l’Eglise universelle).

Nous listerons dans l’ordre chronologique quelques citations fameuses des Pères et d’auteurs chrétiens qui précèdent l’époque de Photius à propos des successeurs de Saint Pierre, avec quelques commentaires. Cette liste n’est pas exhaustive et il existe bien d’autres citations utiles à démontrer notre propos, mais nous ne sélectionnons que celles qui nous semblent les plus importantes et les plus explicites.

1- Saint Ignace d’Antioche (c. 110) :

Ignace […] à l’Église qui préside dans la région des Romains, digne de Dieu, digne d’honneur, digne d’être appelée bienheureuse, digne de louange, digne de succès, digne de pureté, qui préside à la charité, qui porte la loi du Christ, qui porte le nom du Père ; je la salue au nom de Jésus-Christ, le fils du Père ; aux frères qui, de chair et d’esprit, sont unis à tous ses commandements, remplis inébranlablement de la grâce de Dieu, purifiés de toute coloration étrangère, je leur souhaite en Jésus-Christ notre Dieu toute joie irréprochable

Lettre d’Ignace aux Romains

Le glorieux Ignace d’Antioche, martyrisé à Rome dans les années 110, est le second successeur de Saint Pierre sur le siège épiscopal d’Antioche, après Saint Evode : il est vraisemblablement un disciple direct des Apôtres, et fait partie à ce titre de ceux que l’on appelle les “pères apostoliques”. Le fait qu’il indique que Rome “préside à la charité” pourrait passer comme une simple formule de politesse, si on ne s’attardait pas un instant sur le contexte : Ignace est l’évêque d’Antioche, qui est entre tous les sièges épiscopaux l’un des plus glorieux, car il a été fondé par Saint Pierre avant que celui-ci ne s’installe à Rome, et “ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens” (Actes XI, 26). Il reconnaît pourtant à Rome une forme de préséance, et pas des moindres : la charité est la plus importante de toutes les vertus (I Cor XIII, 13), elle est spécialement liée à tout ce qui touche au culte de Dieu, au souci de sa gloire, à la soumission à ses ordres, à l’ordination de toutes les actions humaines à Dieu.

Soit l’on peut considérer qu’Ignace parle du fait que les Romains sont plus saints que les autres chrétiens – mais pourquoi cela ? cette interprétation plait-elle vraiment aux “orthodoxes” ? ; Soit l’on peut considérer qu’Ignace parle du fait que l’Eglise de Rome a une ordination spéciale à Dieu, quelque chose de plus sacré et de plus saint par essence qui fait qu’elle a une préséance entre toutes les Églises : elle préside à l’Eglise universelle en tant que celle-ci est la “société de la charité”, la société des enfants de Dieu.

Ignace a rédigé de multiples épîtres aux différentes églises qu’il rencontrait lors de son ultime voyage jusqu’à Rome, en multipliant les formules élogieuses : pourtant, il nous semble que dans aucune autre épître il n’indique qu’une église “préside” sous quelque rapport que ce soit. Ignace ne dit pas que Rome préside en dignité par rapport à son rang politique de capitale de l’empire, mais bien “en charité”, c’est-à-dire relativement à l’ordination à Dieu. Ce “détail” n’est pas anodin : il y a un lien direct à établir entre cette “primauté de l’amour” et la triple profession de Saint Pierre en Jean XXI : “m’aimes-tu plus que ceux-ci ?” ; Jésus-Christ demande précisément à Pierre de présider aux autres apôtres en charité.

2- Saint Irénée de Lyon (c. 170-200)

Ainsi donc, la Tradition des apôtres, qui a été manifestée dans le monde entier, c’est en toute Église qu’elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité (…) Mais comme il serait trop long, dans un ouvrage tel que celui-ci, d’énumérer les successions de toutes les Églises, nous prendrons seulement l’une d’entre elles, l’Église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome; en montrant que la Tradition qu’elle tient des apôtres et la foi qu’elle annonce aux hommes sont parvenues jusqu’à nous par des successions d’évêques, nous confondons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes : car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s’accorder toute Église, c’est-à-dire les fidèles de partout, — elle en qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la Tradition qui vient des apôtres

Contre les hérésies III, 3, 2

Les schismatiques s’offusquent que ce passage soit utilisé en défense de la primauté romaine : ils prétendent d’une part que Rome n’est listée que comme une église parmi d’autres par St Irénée, d’autre part que la principale raison pour laquelle Rome est mentionnée avec cette prééminence est le fait qu’il s’agissait à l’époque de la capitale de l’empire. Ils accusent donc les Latins d’extrapolation ; une brève analyse du contexte et des termes employés par St Irénée suffisent à dissiper cette accusation, et à montrer qu’il y a bien quelque chose de spécial dans l’Eglise de Rome qui n’est pas lié au statut politique de la ville.

Quant au premier point, Saint Irénée dit certes que toutes les églises sont dépositaires de la Tradition des apôtres, par le principe de la succession apostolique ; mais il affirme également que si l’on n’en devait retenir qu’une seule, en étant certain d’y trouver la véritable doctrine apostolique, il faudrait choisir Rome : il indique par là que Rome est en un certain sens “plus apostolique” que les autres Églises, comme en atteste le titre traditionnel de sedes apostolica, “siège apostolique”, utilisé spécifiquement (y compris par plusieurs auteurs orientaux) pour parler de la chaire de Rome. Secondement, St Irénée affirme 1) qu’il faut être d’accord avec Rome en raison de son origine plus excellente, c’est à dire en raison de sa filiation avec Saint Pierre, qu’il vient de rappeler, et pas en raison de son statut géographique et politique dans l’empire romain ; 2) spécifiquement, que toute Église doit nécessairement s’accorder avec cette Eglise : St Irénée ne dit pas simplement “tout chrétien doit s’accorder avec l’Eglise de Rome”, mais “toute Église”, introduisant ainsi une hiérarchie entre les Eglises concernant l’enseignement apostolique. Rome est plus apostolique, plus excellente par origine, à tel point que les autres Églises doivent s’accorder avec elle.

D’où peut-on conclure, en lisant ce texte, que l’Eglise de Rome a une prééminence en raison de sa position géographique et de l’importance politique de la ville ? Une telle interprétation n’est due qu’à la fantaisie et à la mauvaise foi des schismatiques.

Saint Irénée continue son développement et mentionne ensuite un évènement très important de l’histoire de l’Eglise primitive, qui est à lui seul déjà suffisant pour démontrer la primauté de Rome sur les autres Églises :

“Sous ce Clément, donc, un grave dissentiment se produisit chez les frères de Corinthe ; l’Église de Rome adressa alors aux Corinthiens une très importante lettre pour les réconcilier dans la paix, renouveler leur foi et leur annoncer la Tradition qu’elle avait naguère reçue des apôtres”

Saint Clément, second successeur de Saint Pierre après Saint Lin, est celui qui a pris l’initiative de régler le différend de l’Eglise de Corinthe, de rappeler les Corinthiens aux enseignements apostoliques, et de mettre fin à la division. L’épître de Clément a marqué les Corinthiens à tel point qu’elle était utilisée lors des lectures durant la liturgie. Ce fait est spécialement important car il a lieu vers l’an 95, c’est-à dire du vivant de l’apôtre Saint Jean, une des “colonnes de l’Eglise”, le “disciple que Jésus aimait” : pourquoi St Jean ne s’est pas occupé des problèmes de l’Église de Corinthe ? St Irénée semble dire que l’initiative revient à Rome de s’être exprimée sur les différends de Corinthe : mais si c’étaient les Corinthiens qui avaient pris l’initiative de demander une intervention de Rome, ce serait tout aussi probant pour démontrer l’existence d’une primauté romaine spécialement pour ce qui concerne les conflits de juridiction et de doctrine. Pourquoi Rome avant Saint Jean ? En raison de son origine plus excellente, qui fait qu’avec Rome doit nécessairement s’accorder toute Église.

Nous mentionnons au passage les arguties mensongères de certains schismatiques qui contestent que convenire ad soit traduit par “s’accorder avec”, et veulent lui donner un sens littéral de “venir à Rome physiquement” : nous ne comprenons pas comment certains peuvent accorder du crédit à des explications aussi stupides. St Irénée aurait dit que “les églises doivent venir à Rome physiquement car il s’agit de la cité la plus ancienne et la plus excellente de l’empire” ? Nous avons ici un exemple de ce que la mauvaise foi humaine peut produire de plus ridicule : pour nier l’évidence, on en vient à faire des traductions qui font fi même des termes employés par l’auteur et du contexte dans lequel il s’exprime (il parle de l’enseignement apostolique, et du fait qu’il choisit l’Église de Rome comme étant représentative plus que toute autre de cet enseignement), en inventant des mythes qui les confortent dans leur fausse doctrine. Les catholiques n’ont pas besoin de ces acrobaties et de ces artifices : il nous suffit d’interpréter ces phrases et ces mots dans leur sens le plus commun, et en adéquation avec leur contexte.

3- Tertullien (c. 200)

Quel est l’homme sensé qui croira qu’ils aient ignoré quelque chose, ceux que le Christ établit comme maîtres, qui furent ses compagnons, ses disciples, ses amis inséparables ? (…) Pierre aurait ignoré quelque chose, lui qui fut appelé la pierre sur laquelle l’Église devait être édifiée, qui reçut les clefs du royaume des cieux et le pouvoir de lier et de délier dans les cieux et sur la terre ?

Prescription contre les hérétiques, XXII

Le célèbre apologète Tertullien fut d’abord un défenseur de l’Eglise apostolique, avant de rejoindre la secte montaniste vers l’an 212, séduit par son esprit rigoriste. Dans cet extrait, il démontre clairement que contrairement au mythe véhiculé par les schismatiques, il n’est pas étranger au christianisme apostolique de considérer que lors du passage en Matthieu XVI, le Christ donne à Saint Pierre des pouvoirs personnels et spécifiques, et ne fait pas simplement une déclaration symbolique sur le fait que “la foi” est la pierre sur laquelle est fondée l’Église. Ici, nous lisons bien de la part de Tertullien que “Pierre” lui-même est “la pierre sur laquelle l’Église devait être édifiée”.

Mais il apparaît que Tertullien parle encore plus clairement de l’autorité de Saint Pierre après sa révolte contre l’Eglise, en contestant les revendications de l’évêque de Rome :

J’apprends qu’un édit est affiché, et même qu’il est péremptoire. Le souverain Pontife, c’est-à-dire l’évêque des évêques, parle en ces termes: « Quant à moi, je remets le péché de l’adultère et de la fornication à ceux qui ont fait pénitence. »

De pudicitas, 1

Tertullien critique vraisemblablement un édit du pape Zéphyrin (198-217), et dénie à l’Église le droit de remettre certains péchés tels que l’adultère. D’autres disent qu’il critique un évêque africain, mais le contexte et les termes spécifiques employés rendent cette hypothèse peu probable. Dans le même traité De pudicitas, il évoque le passage de Matthieu XVI :

Maintenant, je prends acte de ta déclaration, pour te demander à quel titre tu usurpes le droit de l’Eglise. Si de ce que le Seigneur a dit à Pierre: « Je bâtirai mon Eglise sur cette pierre; Je t’ai donné les clefs du royaume des Cieux, » ou bien: « Tout ce que lu lieras ou délieras sur la terre, sera lié ou délié dans les cieux; » tu t’imagines orgueilleusement que la puissance de lier et de délier est descendue jusqu’à toi, c’est-à-dire à toute l’Eglise, qui est en communion avec Pierre, quelle est ton audace de pervertir et de ruiner la volonté manifeste du Seigneur, qui ne conférait ce privilège qu’à la personne de Pierre? « C’est sur toi que je bâtirai mon Église,» lui dit-il; c’est à toi que je donnerai les clefs, » et non à l’Eglise. « Tout ce que tu lieras ou que tu délieras; etc. » mais non pas tout ce qu’ils lieront ou délieront.”

De pudicitas, 22

L’interprétation de ce passage peut prêter à confusion : dans l’hypothèse peu probable où Tertullien s’attaque à un évêque africain, ici il lui rappelle qu’il n’a pas reçu le pouvoir qui appartient à Pierre seul et à ses successeurs (mais on se demande pourquoi un tel rappel, si par ailleurs il s’est séparé de l’Eglise). Dans l’hypothèse plus sûre où il s’attaque au pape, ici il nie que le pouvoir de Pierre se soit transmis et déclare qu’il n’appartenait qu’à la personne de Pierre. Ce qui nous indique qu’à cette époque, autour de l’an 215, l’évêque de Rome revendique le “pouvoir des clés” donné à Saint Pierre en Matthieu XVI, ce que Tertullien critique comme une dérive orgueilleuse. Mais nous savons en réalité, comme pour le cas de Photius, de quel côté se trouve véritablement l’orgueil.

4- Saint Cyprien de Carthage (c. 250)

Ainsi, déserteurs de l’Évangile et de la loi de Jésus-Christ, ils s’obstinent à se dire chrétiens; ils marchent dans les ténèbres, et ils croient jouir de la lumière. L’ennemi les flatte, il les trompe, cet ennemi qui, selon l’apôtre, se transfigure en ange de lumière, qui transforme ses ministres eux-mêmes en prédicateurs de la vérité, donnant la nuit au lieu du jour, la mort au lieu du salut, le désespoir à la place de l’espérance, la perfidie. sous le voile de la foi, l’antéchrist sous le nom adorable du Christ. C’est ainsi qu’au moyen d’une vraisemblance menteuse, ils privent les âmes de la vérité. Cela arrive, mes frères bien aimés, parce qu’on ne remonte pas à l’origine de la vérité; parce qu’on ne cherche pas le principe, parce qu’on ne conserve pas la doctrine du maître céleste. Si on se livrait à cet examen, on n’aurait besoin ni de longs traités, ni d’arguments. Rien de plus facile que d’établir sur ce point la foi véritable. Dieu parle à Pierre: Je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les puissances des enfers n’en triompheront jamais. Je te donnerai les clefs du royaume du Ciel, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le Ciels et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le Ciel (Matt., XVI.). Après sa résurrection, il dit au même apôtre : Pais mes brebis. Sur lui seul il bâtit son Église, à lui seul il confie la conduite de ses brebis. Quoique, après sa résurrection,. il donne à tous ses apôtres un pouvoir égal, en leur disant : Comme mon Père m’a envoyé, je vous envoie; recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez (Joan., XX), cependant, afin de rendre l’unité évidente, il a établi une seule chaire et, de sa propre autorité, il a placé dans un seul homme le principe de cette même unité. Sans doute les autres apôtres étaient ce que fut Pierre; ils partageaient le même honneur, la même puissance, mais tout se réduit à l’unité. La primauté est donnée à Pierre, afin qu’il n’y ait qu’une seule Église du Christ et une seule chaire. Tous sont pasteurs; mais on ne voit qu’un troupeau dirigé par les apôtres avec un accord unanime. L’Esprit-Saint avait en vue cette Église une, quand il disait dans le Cantique des cantiques: Elle est une ma colombe, elle est parfaite, elle est unique pour sa mère; elle est l’objet de toutes ses complaisances (Cant., VI). Et celui qui ne tient pas à l’unité de l’Église croit avoir la foi! Et celui qui résiste à l’Église, qui déserte la chaire de Pierre sur laquelle l’Église repose, se flatte d’être dans l’Église!”

De l’unité de l’Eglise

Nous avons souhaité garder cette longue citation sans la tronquer car elle permet de lever le voile sur un problème souvent soulevé par les schismatiques, celui de l’égalité des pouvoirs entre les apôtres et leurs successeurs, évoqué ici par Saint Cyprien. Ici on voit affirmés par Saint Cyprien deux principes, qui ne sont pas contradictoires puisqu’ils sont exposés en même temps comme des vérités révélées : d’une part le fait que les apôtres ont reçu les mêmes pouvoirs du Christ et sont tous pasteurs, d’autre part le fait qu’à Pierre seul a été remis le primat, afin qu’il soit un principe d’unité pour toute l’Eglise. Les schismatiques veulent prétendre que seule la première proposition fait partie de la Tradition apostolique, les voilà réfutés de la manière la plus claire possible par un évêque du IIIe siècle, puisqu’il explique que les deux principes ne sont pas contradictoires et sont même complémentaires. Les apôtres en effet ont reçu le pouvoir d’ordre ainsi qu’une certaine juridiction sur les fidèles, mais ils sont tous inférieurs à Pierre sous le rapport de cette juridiction, et lui seul est le principe de l’unité de l’Eglise. Saint Cyprien a des termes extrêmement durs contre ceux qui refusent l’autorité de Pierre, les appelant “déserteurs de l’évangile”, flattés par le démon, disant qu’ils “donnent la mort au lieu du salut”, parce qu’ils ne conservent pas la doctrine du maître céleste si clairement apparente dans les évangiles, disponibles à l’examen de tous : “Si on se livrait à cet examen, on n’aurait besoin ni de longs traités, ni d’arguments”. Cette phrase semble dirigée directement contre la passion des Grecs pour les interprétations alambiquées et les longues dissertations, qui masquent le véritable sens des évangiles ou des paroles des Pères.

Le fait que Saint Cyprien aurait lui-même désobéi à Rome en d’autres occasions ne prouverait pas qu’il ne croyait pas à la primauté, et qu’il faut donner une interprétation alambiquée à ses diverses déclarations sur le sujet (car on trouve, en effet, d’autres déclarations tout aussi explicites de sa part au sujet de la primauté romaine) : ce ne serait pas la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’un homme n’est pas exactement cohérent avec ses propres principes, et Saint Cyprien est saint par son martyr avant tout, pas nécessairement pour l’ensemble de sa vie et de son ministère. Il nous a légué néanmoins un témoignage fort, plus explicite encore que celui de Saint Irénée sur l’existence d’une primauté pétrinienne instituée par Dieu dans l’Eglise : La primauté est donnée à Pierre, afin qu’il n’y ait qu’une seule Église du Christ et une seule chaire.

5- Saint Optat de Milève (c. 364-367)

Vous ne pouvez vous excuser sous prétexte d’ignorance ; car vous savez que la chaire épiscopale de Rome a été donnée d’abord à Saint Pierre, qui l’a occupée comme Chef de tous les Apôtres. C’est dans cette chaire unique que l’unité devait être conservée par tous, de peur que chacun des Apôtres ne prétendit se rendre indépendant dans la sienne. Dès lors celui-là est nécessairement schismatique et prévaricateur, qui ose élever une autre chaire contre celle-ci qui est unique

Traité contre les donatistes

Ce passage est spécialement intéressant car il affirme sans équivoque :

- Le fait que Saint Pierre est chef des apôtres.

- Le fait que la chaire de Rome est le centre de l’unité, en tant qu’elle est la chaire de Saint Pierre.

- Le fait que cette chaire est “unique”, qu’elle n’est pas simplement un siège épiscopal parmi d’autres.

- Le fait que cette réalité est universellement connue par tous les chrétiens : “vous ne pouvez vous excuser sous prétexte d’ignorance”.

- Le fait qu’il était nécessaire même pour les Apôtres d’être uni à la chaire de Saint Pierre, qu’il n’est pas possible que l’Eglise soit constituée de chaires épiscopales entièrement indépendantes les unes des autres.

- Le fait que ceux qui élèvent leur chaire contre celle de Rome sont “schismatiques” et “prévaricateurs”.

Même avec toute la mauvaise foi du monde, il nous semble bien difficile de donner un autre sens à ce passage de Saint Optat qu’une affirmation de la primauté romaine basée sur Saint Pierre (sans rapport avec une “primauté honorifique” basée sur le prestige de Rome), et une condamnation de ceux qui ne sont pas unis à cette chaire comme des schismatiques. Le contexte de la déclaration de Saint Optat est précisément la condamnation du schisme des donatistes, il oppose leur particularisme à l’universalité de l’Eglise basée sur la communion avec la chaire de Saint Pierre.

6- Saint Ambroise de Milan (c. 380)

Si quelqu’un objecte à l’Eglise qu’elle peut se contenter de Jésus-Christ pour Chef et pour Époux unique, et qu’il ne lui en faut point d’autre, la réponse est facile. Jésus-Christ est pour nous non seulement l’Auteur mais encore le vrai Ministre intérieur de chaque Sacrement. C’est vraiment Lui qui baptise et qui absout, et néanmoins, Il n’a pas laissé de choisir des hommes pour être les ministres extérieurs des Sacrements. Ainsi, tout en gouvernant Lui-même l’Eglise par l’influence secrète de son esprit, Il place aussi à sa tête un homme pour être son Vicaire et le dépositaire extérieur de sa Puissance. A une Eglise visible, il fallait un Chef visible. Voilà pourquoi notre Sauveur établit Saint Pierre Chef et Pasteur de tout le troupeau des Fidèles, lorsqu’Il lui confia la charge de paître ses brebis. toutefois Il le fit en termes si généraux et si étendus qu’il voulut que ce même pouvoir de régir toute l’Eglise passât à ses successeurs.

Saint Ambroise voulait-il parler dans ce passage “des évêques” d’une manière générale, successeurs de Saint Pierre dans le sens le plus large du terme, c’est-à dire successeur des Apôtres ? Certains veulent le prétendre. Ils ne se rendent pas compte qu’ils font mentir le sens apparent du texte.

Ils oublient en effet un “détail” qui n’en est pas un : Saint Ambroise dit que “un homme” a été nommé “chef visible de l’Eglise”. Il ne dit pas “des hommes chefs de l’Eglise”, ni “un homme chef d’une Église”, mais : “un homme chef de l’Eglise”. Il a établi Saint Pierre “chef et pasteur de tout le troupeau des Fidèles”, pas chef d’une Eglise particulière.

A ceux qui ne veulent pas à tout prix refuser la vérité, il apparaîtra de manière suffisamment claire que Saint Ambroise, comme d’autres Pères avant et après lui, considère que Saint Pierre a reçu une charge spécifique de gouverner toute l’Eglise et qu’il l’a transmise à ses successeurs.

7- Saint Zosime (c. 418)

Bien que la tradition des pères ait reconnu au Siège apostolique une telle autorité que personne n’a osé mettre en cause son jugement, et qu’elle ait toujours observé cela par des canons et des règles, et que, par ses lois, la discipline ecclésiastique en vigueur jusqu’ici manifeste au nom de Pierre, dont elle descend elle-même ; l’antiquité canonique, du consentement de tous, a dévolu un tel pouvoir à cet apôtre, à qui Jésus-Christ Notre-Seigneur a conféré le privilège de lier ou de délier. Ce privilège appartient également par droit d’héritage à ses successeurs sur son siège. Pierre continue toujours à porter la sollicitude de toutes les Églises, mais il veille avec un soin particulier sur le Siège de Rome qui est le sien propre ; il ne souffre ni défaillance ni incorrection dans les jugements doctrinaux émanés de la Chaire qu’il a honorée de son nom et constituée sur des fondements inébranlables

Lettre 12 Quamvis Patrum à Aurélien et au concile de Carthage, 21 mars 418, PL, XX, 675-677 ; DS 221

Cette lettre du pape Zosime contient plusieurs affirmations précieuses :

- La “tradition des pères” reconnaît une autorité souveraine au Siège de Rome : ce pape du Ve siècle, d’ailleurs d’origine grecque, affirme que c’est une tradition apostolique de croire à une autorité spéciale de Rome, au point que “personne n’a osé mettre en cause son jugement”.

- Le pouvoir de Saint Pierre affirmé en Matthieu XVI, le “pouvoir de lier et de délier”, est transmis aux successeurs de Saint Pierre sur le Siège de Rome.

- Par protection spéciale du Ciel, les jugements doctrinaux du Siège de Rome ne souffrent ni défaillance ni incorrection.

Les textes que nous avons étudiés jusqu’ici sont surtout importants pour établir la croyance des premières générations de chrétiens dans la primauté de juridiction de l’évêque de Rome sur l’ensemble de l’Eglise. Ce texte est également utile pour prouver que les premiers chrétiens croyaient à l’infaillibilité du pape en matière doctrinale : il n’y a “ni défaillance ni incorrection” dans les jugements doctrinaux du Siège de Rome. A ceux qui prétendent que cette doctrine est une invention du Moyen-Âge latin, voici pour les réfuter une citation d’un Grec de l’antiquité.

8- Saint Léon le Grand (c. 450)

Comme mes prédécesseurs l’ont fait pour les vôtres, j’ai moi-même délégué à votre charité le pouvoir de représenter mon propre gouvernement, afin que vous puissiez me venir en aide dans la charge qui nous incombe en vertu de l’institution divine à veiller sur toutes les églises. Vous serez ainsi présent aux églises qui sont les plus éloignées de nous, comme si vous les visitiez à notre place. (…) Cette union demande sans doute l’unanimité de sentiments dans le corps entier, mais surtout le concert entre les évêques. Quoique ceux-ci aient une même dignité, ils ne sont pas cependant tous placés au même rang, puisque parmi les apôtres eux-mêmes il y avait différence d’autorité avec ressemblance d’honneur, et que, quoiqu’ils fussent tous également choisis, un d’entre eux néanmoins jouissait de la prééminence sur tous les autres. C’est sur ce modèle qu’on a établi une distinction entre les évêques, et qu’on a très-sagement réglé que tous ne s’attribueraient pas indistinctement tout pouvoir, mais qu’il y en aurait dans chaque province qui auraient le droit d’initiative par-dessus leurs confrères, et que les évêques établis dans les villes les plus considérables, auraient aussi une juridiction plus étendue, en servant ainsi comme d’intermédiaire pour concentrer dans le siège de Pierre le gouvernement de l’Eglise universelle, et maintenir tous les membres en parfait accord avec leur chef

Lettre 14 à Anastase, évêque de Thessalonique, chapitres 11 et 12, PL, 54/668, 675-676

La pape Saint Léon le Grand (440-461), qui est considéré comme un saint par les schismatiques, figure pourtant parmi les témoins de la doctrine de la primauté pontificale, en paroles comme en actions.

Dans la présente lettre, il est question de la nomination d’un légat du Pape en Orient : Saint Léon explique les raisons doctrinales qui justifient que l’évêque de Rome puisse interférer d’aussi prêt dans les affaires des autres évêques.

L’évêque de Rome a reçu, “en vertu de l’institution divine”, une charge spéciale de veiller sur toutes les Églises. Les Apôtres et leurs successeurs les évêques, malgré leurs pouvoirs similaires, ne sont pas exactement égaux : il y a entre eux des hiérarchies d’institution humaine (les provinces ecclésiastiques et les patriarcats, dans lesquels un évêque a la prééminence sur les autres), et une hiérarchie d’institution divine (dans laquelle le Siège de Pierre domine sur tous les autres, afin d’assurer l’unité).

Le Pape Léon précise, ce qui est fort intéressant, que l’institution des provinces ecclésiastiques sert “d’intermédiaire pour concentrer dans le siège de Pierre le gouvernement de l’Eglise universelle” : la hiérarchie entre les évêques permets un gouvernement plus efficace dans l’Église, les archevêques et les patriarches pouvant rendre compte au Pape du gouvernement de contrées qui ne peuvent pas être gérées directement par le Pape.

9- Saint Pélage Ier (c. 558-561)

Mais chaque fois qu’un doute s’élève sur une chose relative à un Concile universel, lorsqu’il s’agit de recevoir un enseignement du Concile que l’on ne comprend pas, ceux qui désirent promptement le salut de leur âme doivent s’accorder avec l’explication du Siège apostolique.

Sed quoties aliqua de universali synodo aliquibus dubitatio nascitur, ad recipiendam de eo quod non intellegunt, rationem, aut sponte ii qui salutem animae suae desiderunt, ad apostolicam sedem pro recipienda ratione conveniant

Lettre IV [alias V] au Patrice Narcès, PL 69, colonne 397

Le pape Pélage réaffirme ici, en écrivant à un proche de l’empereur Justinien Ier (le général Narsès, impliqué dans la reconquête byzantine de l’Italie) contre le schisme de Paulin d’Aquilée, que le pontife romain possède une autorité doctrinale supérieure dans toute l’Eglise : c’est le pape qui a autorité pour expliquer l’enseignement des Conciles, ou clarifier les doutes relatifs à la doctrine apostolique. Il affirme également, en quelques sortes, qu’il est nécessaire au salut de se laisser guider par le Siège apostolique : “ceux qui désirent le salut de leur âme” (ii qui salutem animae suae desiderunt), doivent aller au siège apostolique pour recevoir l’explication des enseignements des Conciles (ad apostolicam sedem pro recipienda ratione conveniant).

10- Saint Euloge d’Alexandrie (c. 580-600)

Ce n’est ni à Jean ni à aucun autre des disciples que le sauveur a dit : “Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, etc.”, mais c’est à Pierre seul, qui devait le renier, expier sa faute par les larmes de la pénitence, afin qu’il fut plus indulgent à l’égard des pécheurs.

Saint Euloge fut patriarche melkite d’Alexandrie entre 580 et 608. De ses écrits on ne trouve que peu de traces, on connaît surtout ceux qui sont cités et commentés par Photius. Photius commentait ce passage en exprimant son désaccord avec le patriarche d’Alexandrie, estimant que le “pouvoir des clés” désigne le pouvoir de lier et de délier les péchés que tous les apôtres ont reçu ainsi que les évêques leurs successeurs. Nous pouvons donc voir ici que Euloge, proche du pape Saint Grégoire le Grand, et malgré son statut de patriarche, croit que Pierre seul à l’exclusion des autres apôtres a reçu “le pouvoir des clés”, un gouvernement suprême sur l’Église.

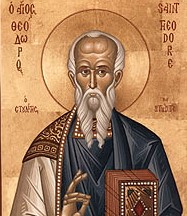

11- Saint Théodore Studite (c. 810)

Au très saint et souverain Père des Pères, à mon Seigneur Léon, Pape apostolique, Théodore, très humble prêtre et higoumène de Stoudion. Puisque c’est à Pierre le grand que le Christ notre Dieu, après lui avoir donné les clés du royaume des cieux, a conféré la dignité de chef du troupeau, c’est à Pierre, c’est-à-dire à son successeur, qu’il faut soumettre toutes les nouveautés hérétiques introduites dans l’Église universelle par ceux qui s’écartent de la vérité.

Έπειδήπερ Πέτρω τώ μεγάλω δέδωκε Χρίστος ό Θεός μετά τας κλείς της βασιλείας τών ουρανών και το της ποιμνιαρχίας αξίωμα’ προς Πέτρον ήτοι τον αύτοΰ διάδοχον ότιοΰν καινοτομούμενον έν τη Καθολίκί) ‘Εκκλησία παρά τών άποσφαλλομένων της αληθείας άναγκαϊον άναφέρεσθαι.

Lettres, livre Ier, 33 ; P. G., t. XCIX, col. 1017 Β

Le meilleur “argument ad hominem” en faveur du catholicisme vis à vis des schismatiques orientaux est peut-être la doctrine de Saint Théodore Studite. Ces schismatiques honorent Saint Théodore comme une des plus grandes gloires de l’orthodoxie, un intrépide défenseur de la foi et du culte des icônes. Or Saint Théodore, comme d’autres saints du monastère du Stoudion, témoigne à plusieurs reprises de sa foi en la primauté et même l’infaillibilité pontificale. Confrontés aux défaillances du patriarche de Constantinople et à la violence des persécutions temporelles contre l’orthodoxie, les Studites ont compris mieux que d’autres la nécessité de s’appuyer sur le successeur de Saint Pierre, “roc de la foi”, centre de l’unité chrétienne et de la doctrine apostolique, qui continue d’enseigner la vérité quand le monde entier s’effondre.

12- Théodore Abu Qurrah (c. 800-830)

Un exemple de témoignage des pouvoirs universels de la papauté extérieur au monde latin, et antérieur à la réforme grégorienne ou à la controverse photienne, est celui de Théodore Abu Qurrah, aussi appelé en Occident Aboucara (v. 750-v. 820). Aboucara est un personnage particulièrement intéressant : de formation gréco-syriaque (il se décrit lui-même comme un disciple de Saint Jean Damascène, ce qui doit s’entendre d’une manière symbolique car ce dernier est mort en 749), il écrit en langue arabe, et controverse contre les très nombreuses sectes, fausses religions et hérésies qui pullulent en Orient, spécialement à Harran, la ville dont il était évêque, en défendant toujours la doctrine catholique.

Le fait qu’il ait été confronté à tant de sectes différentes l’a poussé à donner à son exposé de la foi un caractère spécialement logique et exhaustif : précurseur de la scolastique en un certain sens, il utilise la raison et la philosophie d’Aristote (qui était mise en avant par les Arabes en ce temps) pour défendre les vérités de la foi, et aborde toutes choses d’une façon systématique et complète. Ceci explique qu’il a parlé plus abondamment de certains sujets sur lesquels d’autres Pères n’avaient auparavant pas jugé utile de s’attarder, ou n’en avaient pas eu l’occasion. Étant sans cesse au contact des fausses doctrines, Aboucara est poussé par une exigence apologétique spécialement forte.

Il est surtout connu pour sa controverse contre l’islam, qu’il a eu le courage de porter jusque devant le calife abasside Al-Mamun, dans une époque d’intenses débats intellectuels en Orient. Il est l’héritier d’une glorieuse tradition intellectuelle syriaque dont St Jean Damascène a été le plus grand représentant (“Le Damascène” et son “Exposé de la foi orthodoxe” est l’un des auteurs les plus cités par Saint Thomas d’Aquin dans la Somme théologique ; il semble en effet que l’exposé du Damascène soit la première “somme théologique” de l’histoire, le premier écrit qui expose de manière systématique et logique les différents dogmes de la foi).

Avec Aboucara, apologète melkite du IXe siècle, nous sommes très loin, géographiquement et a fortiori intellectuellement, de la culture latine. Pourtant voici ce qu’Aboucara écrit, dans sa magistrale Démonstration de la foi de l’Eglise :

Il faut noter que les Apôtres avaient pour chef saint Pierre à qui le Christ avait dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l’enfer ne triompheront point d’elle » (Matth., XVI, 18); à qui il dit aussi trois fois, après sa résurrection, près de la mer de Tibériade : « Simon, m’aimes-tu ? (Si tu m’aimes) Pais mes agneaux, mes béliers et mes brebis. » (Joan., xxi, 15-18.) Il lui dit ailleurs : « Simon, Satan a demandé de vous cribler comme on crible le blé, et j’ai prié pour toi afin que tu ne perdes pas ta foi; mais, à l’instant, tourne-toi vers tes frères et affermis-les. » (Luc, XXII, 31.)Vous voyez bien que saint Pierre est le fondement de l’Eglise propre au troupeau (des fidèles), et celui qui a sa foi ne la perdra jamais; c’est lui aussi qui est chargé de se tourner vers ses frères et de les affermir. Les paroles du Seigneur : « J’ai prié pour toi afin que tu ne perdes pas ta foi; mais tourne-toi à l’instant vers tes frères et affermis-les », ne désignent pas la personne de Pierre ni les Apôtres eux-mêmes. Le Christ a voulu désigner par ces mots ceux qui tiendront la place de saint Pierre à Rome et les places des Apôtres. (…) Il est donc de toute évidence que ces mots désignent les successeurs de saint Pierre, qui ne cessent en effet d’affermir leurs frères et ne cesseront jamais jusqu’à la fin des siècles.”

Aboucara continue appuie ensuite son propos par une énumération des interventions des successeurs de Saint Pierre en défense de la foi :

Vous savez bien que lorsque Arius se révolta, une assemblée fut réunie contre lui par l’ordre de l’évêque de Rome. Le saint Concile l’a condamné et a fait cesser son hérésie; (…) Ainsi lorsque Macédonius se révolta au sujet du Saint-Esprit, une assemblée fut réunie contre lui à Constantinople par l’ordre de l’évêque de Rome; ce concile rejeta l’hérésiarque et l’Église accepta sa décision comme elle avait accepté celle du premier. (…) Lorsque Nestorius se révolta en disant du Christ ce qu’il en a dit, l’Eglise rejeta sa doctrine et la porta, selon sa coutume, au saint concile, qui fut réuni à Ephèse par ordre de l’évêque de Rome (…) Lorsque Eutychès et Dioscore se révoltèrent en disant du Christ ce qu’ils en avaient dit, l’Eglise a repoussé leur hérésie et les Saints Pères se sont levés contre eux. Mais l’Eglise n’a pas accepté leur doctrine ni celle de ceux qui les contredisent, elle les a fait traduire au jugement du saint concile, selon sa coutume. Le quatrième concile a été réuni alors à Chalcédoine par l’ordre de l’évêque de Rome; il les a excommuniés et a fait cesser leur hérésie (…) Quand Macaire, Cyrus et Sergius se révoltèrent et enseignaient leurs erreurs au sujet du Christ, l’Eglise refusa d’accepter leur opinion et plusieurs Pères s’élevèrent contre eux pour les discuter et repousser leur hérésie. Mais l’Eglise n’a pas accepté absolument leur opinion ni celle de leurs adversaires; elle les a portées au concile, selon sa coutume. Alors le Ve concile a été convoqué à Constantinople par l’ordre de l’évêque de Rome qui les a excommuniés et fait cesser leur hérésie (…)

Il conclut sa profession de foi, en rappelant qu’elle est fondée sur Saint Pierre :

Mais, nous, orthodoxes et enfants de la sainte Eglise, nous rendons gloire et action de grâces au Christ, notre Dieu, qui nous a accordé la bonne volonté et l’obéissance aux saints conciles que le Saint-Esprit a fait parler. Nous sommes dans sa maison et dans le bercail de ses troupeaux. Par sa protection,nous sommes sauvés de Satan qui, comme un loup dévorant,rôde autour de nos âmes pour surprendre celui qui se hasarde à sortir de l’Église et en faire sa proie. Nous supplions notre Seigneur et notre Dieu Jésus-Christ de nous affermir pour toujours sur le roc de son Église sainte et de nous faire boire la liqueur de sa douce doctrine. Nous serons ainsi enivrés de son amour qui remplit nos âmes et nos cœurs de joie et de bonheur en nous portant à lui obéir par l’observation de ses commandements, pour vivre éternellement et hériter son royaume céleste préparé pour tout ce qui a été édifié sur le fondement de saint Pierre par le Saint-Esprit. Esprit-Saint, faites-nous connaître le Christ, le Fils éternel de Dieu, qui s’est incarné de la Vierge Marie par le Saint-Esprit pour notre salut.

À lui soit la gloire, la puissance, la majesté et l’adoration, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.

Ainsi soit-il.

Ce témoignage de foi éclatant est plus que suffisant pour prouver que la papauté et les prétentions qu’elle a eu contre les “orthodoxes” n’ont pas été “inventées par les Latins” à une époque tardive : si un disciple de Saint Jean Damascène, de culture grecque, syriaque et arabe, parle en des termes aussi limpides de la papauté un demi-siècle avant la révolte de Photius, c’est bien que cette doctrine fait partie d’un dépôt de foi qui dépasse l’Occident latin.

On peut voir d’ailleurs une similitude de sentiments entre l’apologète melkite et les moines du Stoudion dont il est contemporain : peut-être était-il familier de leur doctrine, ou peut-être a-t-il simplement reçu cette même doctrine apostolique d’une source indépendante, de ses maîtres syriaques ou grecs.

13- Photius lui-même affirme la primauté pontificale (c. 860)

Pour faire taire définitivement ceux qui prétendent que la primauté pontificale est une idée complètement étrangère aux Pères et aux chrétiens d’Orient, nous invoquons le témoignage de Photius lui-même : cet homme néfaste s’est séparé de Rome pour des raisons étrangères à la foi, et sa construction d’un arsenal théologique anti-romain n’intervient qu’après qu’il se soit vu refuser par le pape l’investiture en tant que patriarche de Constantinople. Dans un premier temps, Photius a enseigné, en unisson avec toute la tradition apostolique :

- Que Saint Pierre est le chef des Apôtres.

- Que l’évêque de Rome est le successeur de Saint Pierre dans sa primauté.

L’étude du R. P. Martin Jugie sur le sujet, dans laquelle les lecteurs pourront trouver toutes les citations originales en grec et bien d’autres citations encore, a de quoi ébranler toute la “mythologie” des schismatiques sur leur père fondateur, et confirmer le fait que la primauté romaine était acceptée par tous les orthodoxes avant les innovations de Photius. Il a soutenu l’action de Grégoire Asbestas qui, en invoquant explicitement les canons du Concile de Sardique, en appelle à l’autorité du pape pour juger en appel la sentence de déposition du patriarche Ignace à son égard. Puis, après avoir lui-même usurpé le trône d’Ignace, Photius tente de se faire reconnaître par Rome et envoie une lettre pleine de respect à celui qu’il considère, à l’évidence, comme le successeur de Saint Pierre. Une partie de son argumentation contre Ignace est précisément le fait que celui-ci n’aurait pas respecté les prérogatives de l’évêque de Rome ! Avant que la condamnation définitive à son égard n’ait lieu, on trouve de la part de Photius une lettre au pape Nicolas Ier, déclarant que celui-ci et ses prédécesseurs avait reçu “la primauté”, bien qu’il glisse cette déclaration au milieu d’une critique sur le respect des canons :

les vrais canons doivent être gardés par tous, mais principalement par ceux que la Providence a amené à gouverner les autres; et parmi ces derniers, ceux qui ont en partage la primauté doivent briller entre tous par leur fidélité à les observer, car plus ils sont hauts placés, plus ils doivent s’attacher à la règle. (…) C’est pourquoi Votre Béatitude, prenant soin de faire observer la discipline ecclésiastique et suivant la droite ligne des canons, ne doit pas recevoir indistinctement sans lettres de recommandation ceux qui vont d’ici à Rome

P.G., t. CII, 596, 609

Ces actions et ces déclarations ne sont pas simplement des convenances ou des ruses : elles expriment simplement la manière dont les chrétiens orthodoxes considèrent le pape à l’époque, Photius compris, c’est à dire comme le successeur de Saint Pierre, héritier de la primauté et père de tous les chrétiens, doté d’une juridiction suprême, capable de briser en appel la sentence d’autres évêques, capable même de décider du sort du très puissant patriarcat de Constantinople.

Le vendredi saint de l’année 861, Photius prêche un sermon sur l’espérance et la miséricorde dans l’église Sainte-Irène à Constantinople. Il invoque l’exemple du reniement de Saint Pierre, en disant que Dieu lui a donné la dignité de chef des apôtres et de pierre fondamentale de l’Eglise malgré ses péchés :

Voyez Pierre, leur disait-il; à la voix d’une servante, il renia son Maître, déclarant avec serment ne pas le connaître. Mais il lava la souillure de son apostasie par des larmes si abondantes qu’il ne déchut point de sa dignité de coryphée du chœur apostolique, qu’il a été établi pierre fondamentale de l’Eglise et qu’il a été proclamé par Celui qui est la Vérité même porte-clefs des cieux

S. ARISTARCHIS, t. I, p. 481-482

L’expression “coryphée” (κορυφαῖος, “chef de chœur”) pour désigner Saint Pierre est d’ailleurs empruntée à Saint Jean Chrysostome.

Dans la question 97 à Amphiloque, il déclare que Dieu a permis la chute de Pierre justement parce qu’il avait prévu de lui donner la primauté, et de le rendre compatissant pour les pécheurs dans son gouvernement :

C’est dit-il, parce que Pierre devait recevoir le gouvernement de l’univers. Instruit par sa propre expérience, il se montrerait ainsi plein de bonté et d’indulgence à l’égard des pécheurs pénitents

Quaestio XCVII ad Amphilochium, P. G., CI, 608 C

Ce n’est que plus tard, après sa condamnation et déposition par le pape en 863, que Photius rédige un opuscule A ceux qui disent que Rome est le premier siège, dans lequel il laisse libre cours à son mépris des Latins et parle en des termes amers et violents. Il reprend le mythe de la “primauté de Saint André” par rapport à Saint Pierre, inventé du durant le schisme d’Acace (484-519), contredisant ce qu’il avait auparavant enseigné sur la primauté de Saint Pierre parmi les apôtres.

Quant à savoir si Photius considérait l’évêque de Rome comme le successeur de Saint Pierre, on peut dire qu’il connaissait ce principe aussi bien que tous les chrétiens de son temps, et qu’il l’affirme même dans son libelle contre la primauté : “Si Rome est le premier siège parce qu’elle reçut pour évêque le Coryphée, la primauté reviendra plutôt à Antioche. Pierre fut, en effet, évêque d’Antioche, avant de l’être de Rome”. Il appelle à plusieurs reprises le siège de Rome “trône apostolique par excellence”, même après le schisme, reconnaissant cette filiation avec Saint Pierre.

Notons que Photius, qui était un homme orgueilleux, ambitieux et perfide, qui a changé de positions plusieurs fois suivant les circonstances (se montrant très courtois avec Rome dans les moments où il avait l’espoir d’être reconnu comme le patriarche légitime de Constantinople), n’était pas très aimé même parmi les schismatiques et n’a gagné leur admiration qu’assez tard dans l’histoire, quand ils ont senti le besoin de solidifier leur théologie anti-romaine. Ce n’est qu’à partir de 1911 que “Saint Photius” est fêté dans le calendrier de l’église de Constantinople. Il est en effet leur fondateur d’un point de vue logique et doctrinal, et il leur faut sauver Photius pour continuer d’être schismatiques, car si Photius est condamnable ils le sont autant que lui. Le schisme de 1054 est une conséquence directe des écrits et des scandales de Photius, bien que l’Eglise de Constantinople se soit réconciliée avec Rome et ait maintenu la communion jusqu’à cette date, non sans difficultés ; les arguments et surtout l’état d’esprit de Photius ont laissé des traces durables et préparé, par une espèce de mépris par principe des Latins et de tout ce qui vient d’Occident, la séparation finale.

Conclusion

Nous avons vus de multiples témoignages patristiques, dont certains sont extérieurs à l’Occident, qui établissent sans discussion possible :

- Que l’on accordait à l’évêque de Rome une place spéciale et sans équivalent dans l’Eglise en raison des paroles de l’évangile contenues en Matthieu XVI où sont imposées à Saint Pierre “les clés du royaume des cieux”.

- Que cette primauté est d’abord une primauté de juridiction, une capacité à juger des causes relatives à n’importe quelle autre partie de l’Eglise, spécialement pour trancher un conflit n’a pas pu se résoudre au niveau local.

- Que cette primauté s’accompagne aussi d’un pouvoir spécial d’enseigner la vraie doctrine chrétienne, sans risque de corruption. Les jugements doctrinaux du Siège apostolique ont toujours été reconnus, par les véritables orthodoxes, comme des jugements définitifs.

Si des discussions continuent d’avoir lieu sur la nature “papiste” des différents extraits que nous avons discutés, ce n’est pas parce que ceux-ci seraient fondamentalement ambigus, insuffisants ou mal traduits. C’est plutôt, nous devons l’admettre, parce que certains refusent par principe l’idée de la papauté. Ils ont endurci leur cœur et fait profession de lutter contre la vérité apparente pour défendre des doctrines qui leur plaisent davantage, pour des raisons étrangères au zèle pour la foi ; certainement pas en raison d’un souci de rigoureuse fidélité aux témoignages des Pères.

Jean-Tristan B.