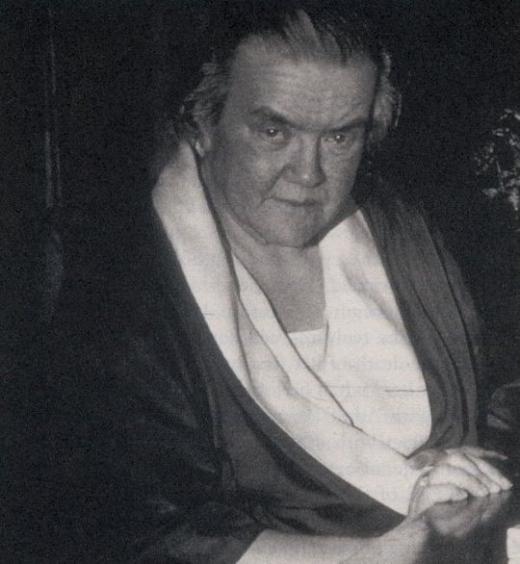

Hans Urs von Balthasar et Adrienne von Speyr

Peu de théologien ont acquis une réputation et un renom comparables à celui de Hans von Balthasar dans le monde conciliaire. Il est véritablement une référence et une autorité, et, ce qui nous semble d’autant plus intéressant, il l’est notamment pour les partisans les plus «conservateurs» de Vatican II, qui s’opposent violemment au progressisme : il est connu en effet pour avoir critiqué les dérives de l’église post-conciliaire, et pour avoir fondée la revue de «sensibilité conservatrice» Communio, avec Joseph Ratzinger et Henri de Lubac. Ledit Ratzinger, devenu «Benoît XVI», laisse entendre que ses deux théologiens préférés sont ses amis de longue date von Balthasar et de Lubac. Jean-Paul II était également l’ami personnel de von Balthasar, et lui a offert la dignité cardinalice peu de temps avant sa mort en 1988, pour consacrer son œuvre théologique et lui donner une autorité supplémentaire (comme il l’a fait pour Congar).

Voici ce qu’il dit de lui dans le discours qu’il prononce à l’occasion du «prix international Paul VI» qu’il lui décerne pour sa contribution à la théologie (1984) :

Sa passion pour la théologie, qui a soutenu son engagement dans la réflexion sur les œuvres des Pères, des théologiens et des mystiques, reçoit aujourd’hui une importante reconnaissance. Il a mis ses vastes connaissances au service d’une «intelligence de la foi» capable de montrer à l’homme contemporain la splendeur de la vérité qui émane de Jésus-Christ

https://www.cath.ch/newsf/hans-urs-von-balthasar-theologien-hors-norme-1-2/

Balthasar aurait certainement sa place dans un «top 5» des plus grands théologiens conciliaires (aux côtés de Yves Congar, Henri de Lubac, Joseph Ratzinger et Karl Rahner). Il se distingue de ses collègues précédemment cités par une sorte d’aura de piété et un intérêt particulier pour la mystique ; sa «cause de béatification» a été initiée en 2018 dans le diocèse suisse de Coire.

Or une grande partie de l’immense œuvre de von Balthasar est directement liée aux prétendues visions, révélations et apparitions de son étrange amie Adrienne von Speyr (1902-1967), femme mariée d’origine protestante exerçant la profession de médecin jusqu’en 1954, convertie au catholicisme en 1940 (après avoir été catéchisée par von Balthasar) et revendiquant avoir eu à partir de ce moment des expériences mystiques extraordinaires, une communication quasiment permanente avec l’au-delà. Balthasar était obnubilé par cette voyante : il est allé jusqu’à quitter l’ordre jésuite en 1950, ordre dans lequel il était entré en 1928, pour aller vivre chez von Speyr et son mari, et recueillir quotidiennement le récit de ses expériences mystiques. Il collabore avec elle pendant 27 ans, et vit chez elle pendant 15 ans. Interrogé sur son œuvre, le théologien répond volontiers qu’elle n’est rien par elle-même et que le mérite en revient plutôt à Adrienne von Speyr, chez qui il aurait puisé l’essentiel de sa science des choses surnaturelles. Il a en effet publié environ 60 ouvrages à propos des visions et révélations de von Speyr, dont il est l’unique témoin, dépositaire et commentateur.

Cette manière d’argumenter sur des grandes questions théologiques à partir de visions et de révélations privées, et cette relation «fusionnelle» entre une femme mariée et un prêtre sont tellement singulières et étranges qu’elles suscitent aujourd’hui encore de la méfiance auprès de certains conciliaires, qui n’ont pas tout oublié de la doctrine catholique et de l’esprit de l’Église. Un certain Ralph Martin, professeur de théologie au séminaire du Sacré-Cœur de Détroit (États-Unis), publie en 2014 dans la revue Angelicum un article intitulé «Balthasar and Speyr : First Steps in a Discernment of Spirits». [1] Pour ne pas attaquer trop brutalement cette figure si respectée du monde conciliaire, tant louée et honorée par les «papes», il use de précautions oratoires assez merveilleuses : n’étant pas du tout convaincu de la vérité de la principale thèse de von Balthasar et de von Speyr sur l’impossibilité pratique de la damnation (et à raison, puisque cette thèse contredit au moins l’enseignement ordinaire de l’Église, si elle ne contredit pas formellement certains passages de l’évangile), il propose quelques «réflexions préparatoires», quelques «premiers pas» pour permettre un meilleur «discernement des esprits» sur l’origine surnaturelle des visions d’Adrienne von Speyr et des thèses théologiques qui en sont issues. Pour nous qui ne sommes pas retenus par les mêmes impératifs de respect humain vis à vis des institutions conciliaires, il apparaît que tout ce que rapporte Ralph Martin dans son article est de nature à faire conclure certainement à la fausseté des visions de von Speyr [2]. Nous avons donc un cas d’école de fausses visions et de fausses révélations privées invoquées à l’appui d’une fausse doctrine.

Une doctrine fausse et scandaleuse

Balthasar l’avoue lui-même à demi-mot : cette proposition suivant laquelle la damnation est possible en théorie, mais impossible en pratique (infiniment improbable, suivant les termes que Balthasar reprend à Édith Stein), dont il trouve la confirmation dans les prétendues révélations de Speyr, est le fruit d’un effort visant à concilier l’hérésie de l’apocatastase avec l’enseignement de l’Église. L’apocatastase est une doctrine suivant laquelle à la fin des temps tout sera restauré «dans son ordre originel», ce qui signifie notamment que les démons et les damnés seront pardonnés et participeront à la gloire des bienheureux. Autrement dit, c’est une doctrine suivant laquelle «tout le monde se sauve». C’est une des thèses les plus célèbres d’Origène (185-253), et l’une de celles qui valut à cet auteur d’être anathématisé par le magistère de l’Église catholique, dans le 11e canon du IIe concile de Constantinople (553). Le pape Vigile (537-555) a par ailleurs condamné 9 propositions issues des écrits d’Origène (que l’on peut retrouver dans la compilation de textes magistériels du Denzinger, aux canons 403-410 de l’édition de 1957) ; l’apocatastase est condamnée par le pape en ces termes : «Si quelqu’un dit ou pense que le châtiment des démons et des impies est temporaire, et qu’il prendra fin après un certain temps, ou bien qu’il y aura restauration des démons et des impies, qu’il soit anathème». Les réflexions ultérieures sur l’apocatastase dépassent la simple question du pardon des démons et des damnés pour se concentrer sur la question plus générale du salut universel.

Von Balthasar, fasciné par Origène et en particulier par son eschatologie, veut croire à cette folle doctrine du salut universel, sans pour autant blesser extérieurement l’orthodoxie : il cherche à élaborer un cadre dans lequel on pourrait professer extérieurement l’enseignement de l’Église tout en le minimisant au point de pouvoir croire presque sans concessions à la thèse opposée. Remarquable exercice «d’herméneutique de la continuité» entre Origène et le IIe Concile de Constantinople…

Le fait de savoir si le Concile de Constantinople et le pape Vigile condamnent l’apocatastase et les autres doctrines hétérodoxes de l’origénisme est, paraît-il, l’objet de débats ou de réserves entre théologiens et historiens de l’Église : le canon ne précise aucune doctrine particulière, certes, mais il inclut Origène parmi une liste d’auteurs à anathématiser pour leurs doctrines impies ; nous savons par ailleurs que les débats préparatoires à l’ouverture du Concile ont porté entre autres choses sur l’origénisme, et l’origéniste Théodore de Scythopolis a été contraint de se rétracter suite aux anathèmes du Concile. Quant aux anathèmes du pape Vigile, certains font une difficulté du fait qu’ils aient été écrits par l’empereur Justinien, puis ensuite approuvés par le pape sous la pression de l’empereur qui le maintenait auprès de lui à Constantinople. [3]

Pour ce qui nous intéresse, la thèse du salut universel est si contraire à l’enseignement ordinaire de l’Église et à la sentence commune des théologiens que le débat sur la nature et la portée de l’anathème de Constantinople et des condamnations du pape Vigile nous semble secondaire, du moins nous n’avons pas besoin d’établir la force et la portée de ces condamnations pour prouver que cette thèse est fausse.

Les partisans de cette thèse répondent pour se défendre des accusations d’hétérodoxie qu’il ne s’agit pas d’une véritable doctrine mais d’une «pieuse espérance», dans le sens qu’il n’est pas certain que tous soient sauvés, mais que l’on peut l’espérer raisonnablement eut égard à la miséricorde de Dieu : pourtant, ils se placent bien sur un terrain spéculatif et rationnel en disant que la damnation de quiconque est «infiniment improbable», ce qui est émettre beaucoup plus qu’un simple souhait, comme Ralph Martin le remarque à juste titre. Y a-t-il une différence sémantique entre le fait qu’il soit «infiniment improbable» que des gens se damnent et le fait qu’il soit «certain» que personne ne se damne ? Non à vrai dire … Et quand bien même il ne s’agirait que d’une espérance, elle n’est pas fondée en raison, on pourrait même déjà dire qu’elle est réprouvée par le magistère ordinaire et universel de l’Église.

Que l’on prenne par exemple des extraits du catéchisme de saint Pie X ou du catéchisme du concile de Trente sur la question de la damnation et des damnés : il serait bien étrange d’affirmer que ces paroles auraient encore du sens si les damnés n’existaient que «en théorie» et pas «en pratique».

Comment seront les corps des damnés ?

Catéchisme de saint Pie X, Chapitre 12, Le onzième article du credo

Les corps des damnés seront privés des propriétés glorieuses des corps des Bienheureux et porteront la marque horrible de leur éternelle réprobation.

Catéchisme de saint Pie X, Chapitre 13, Le douzième article du credo

En quoi consiste le malheur des damnés ?

Le malheur des damnés consiste à être toujours privés de la vue de Dieu et punis par d’éternels tourments dans l’enfer.

… une prison affreuse et obscure, où les âmes des damnés sont tourmentées avec les esprits immondes par un feu perpétuel et qui ne s’éteint jamais. Ce lieu porte le nom de géhenne, d’abîme ; c’est l’Enfer proprement dit.

Catéchisme du concile de Trente, Chapitre 6

Le sens premier et évident de ces propositions implique l’existence en acte des damnés, pour aujourd’hui et pour les derniers temps. Si les damnés n’existaient qu’en théorie, le catéchisme aurait dû être réécrit au conditionnel : «le malheur des damnés consisterait à, le corps des damnés serait privé de». A moins de considérer que l’Église réserve cet enseignement «exotérique» de l’enfer et de la damnation au plus grand nombre, aux gens qui auraient besoin d’être effrayés pour pratiquer la vertu, et que seul le petit nombre pourrait comprendre l’enseignement ésotérique de l’absence de damnés en enfer … Les pères de l’Église, les saints, les docteurs et les théologiens ont toujours été à peu près unanimes pour dire non seulement qu’il y avait bien des gens en enfer (ce dont personne ne peut raisonnablement douter en lisant simplement l’évangile), mais encore que le plus grand nombre des hommes se damne : si personne ne peut avancer de chiffre ou de pourcentage avec certitude, tous s’accordent pour dire, en conformité avec l’enseignement de Jésus-Christ lui-même dans la parabole des noces, qu’il y a «beaucoup d’appelés mais peu d’élus» (Mat. XXII, 14) : tous les hommes sont appelés au salut et reçoivent de Dieu les grâces nécessaires et suffisantes pour opérer ce salut, mais la plupart ne répondent pas à l’appel et méprisent la grâce de Dieu. Réalité terrifiante que ne dément pas l’expérience quotidienne du monde : l’endurcissement dans le péché est visible partout, jusqu’à l’article de la mort. Et qui meurt endurci dans le péché se damne : on peut espérer qu’un pécheur endurci se soit secrètement repenti avant de mourir par l’effet d’une grâce spéciale, mais on ne peut pas présumer que ce genre de grâces extraordinaires soient fréquentes. Certains théologiens, comme Suarez, espèrent raisonnablement que le plus grand nombre des catholiques se sauve : ce n’est pas encore affirmer que le plus nombre des hommes se sauve, puisque les catholiques n’ont jamais formé plus de la moitié de l’humanité.

Si l’Église a enseigné partout et toujours, dans son magistère ordinaire, que les damnés existaient réellement, et même qu’il est probable que le plus grand nombre des hommes se damne par obstination dans le péché, cet enseignement est infaillible et il est vain de se perdre dans des rêveries sur une existence «uniquement théorique» des damnés et de la damnation.

Ce n’est pas simplement vain : c’est dangereux et scandaleux.

Dangereux pour ceux qui y croient : car cela revient à dire qu’ils se croient assurés de leur salut quel que soit au fond leur degré de mérite, ce qui est difficilement dissociable du péché de présomption (selon le catéchisme de saint Pie X, «espérer par présomption se sauver sans mérite» est un des six péchés contre le Saint-Esprit, une faute particulièrement grave donc). Avoir la certitude que l’on aura le degré de mérite suffisant pour se sauver au moment de la mort est en pratique la même chose que de prétendre se sauver sans mérite : dans les deux cas, le salut devient une affaire acquise et sans enjeu, et «la vie continue» sans souci réellement motivé de perfection ou de combat spirituel, sans cette «angoisse du salut» que connaissaient tous les saints (pour eux-mêmes et pour leur prochain), et avec cette espèce de confiance insensée que Dieu ne pourra pas nous refuser le salut quoi que l’on fasse.

Scandaleux pour ceux à qui l’on enseigne cette doctrine : scandaleux au sens premier du terme, c’est à dire occasionnant le péché. Le «petit nombre» des «fervents» qui enseigne et diffuse cette doctrine (ou cette «espérance») du salut universel pourra prétendre qu’elle ne porte pas au laxisme mais plutôt au don généreux de soi à un Dieu si bon et miséricordieux ; pour le «grand nombre» qui entend cet enseignement, nous pouvons être certains que l’effet est tout autre en pratique. Depuis que pour des «motifs pastoraux» les conciliaires se refusent à prêcher sur l’enfer ou diffusent de manière plus ou moins explicite la croyance en un salut facile et universel (croyance très visible dans les cérémonies d’inhumation par exemple), les églises sont vides, les peuples ne croient plus à l’enseignement de l’Église, le nombre des vocations religieuses et sacerdotales est en chute libre : en bref les choses de Dieu ne suscitent plus que de l’indifférence et de la froideur pour le plus grand nombre des baptisés (si déjà ils croient encore en l’existence de Dieu). Il y a évidemment un lien de cause à effet entre ces deux phénomènes : si vous enseignez au peuple, explicitement (en parlant de von Balthasar …) ou insidieusement (en employant une liturgie joyeuse et une prédication naïvement optimiste à tous les enterrements, y compris des enterrements d’apostats ou de personnes ayant commis le suicide – qui sont normalement privées de sépulture ecclésiastique), que Dieu est trop bon pour damner quiconque et que tout le monde se sauve, alors le peuple vivra sans se soucier du respect des commandements de Dieu, puisqu’il n’y a pas de risque réel à les violer, et que le monde est rempli de tentations auxquelles il serait pénible de résister. C’est la voix du démon qui pousse l’homme tenté à commettre le péché en lui insinuant une vision déformée et excessive de la miséricorde de Dieu, nous disent tous les auteurs spirituels : force est de constater que les pasteurs conciliaires sont devenus, bon gré mal gré, la voix du démon pour le peuple dont sont censés avoir la garde.

Le pape Pie XII a rappelé à plusieurs occasions qu’il était un devoir grave pour ceux qui avaient charge d’âme de prêcher sur l’enfer, et de prêcher sans atténuation et sans fausse délicatesse sur ce sujet si grave et si propre à susciter dans les âmes tièdes ou pécheresses des germes de conversion et de pénitence. Un sujet grave en effet car il y a réellement des gens qui se damnent, et si l’on voulait opposer révélation privée à révélation privée, pour contrer les prétendues révélations d’Adrienne von Speyr, la bataille serait vite gagnée par le grand nombre de révélations et visions des saints concernant l’enfer et le nombre extrêmement grand des damnés. Sainte Thérèse d’Avila répétait à qui voulait l’entendre que la plus grande grâce de sa vie était d’avoir eu une vision de l’enfer et des horribles tourments des damnés, et plus précisément de la place qui lui était réservée en enfer si elle continuait à se complaire dans sa tiédeur. Elle fut pendant des années une religieuse médiocre et mondaine, toute occupée de converser avec la bonne société et de s’en faire admirer ; après avoir mesuré les conséquences possibles d’une conduite aussi légère pour la vie du siècle à venir, elle est devenue une sainte. Quel contraste entre la doctrine des véritables saints et celle de ces étranges visionnaires des temps modernes.

Pourquoi Balthasar s’est attaché à Speyr ?

Voici une citation qui illustre, dans toute sa profondeur, la raison pour laquelle Balthasar s’attache à Speyr, et qui est de nature à alarmer les chrétiens sincères sur les motivations de ce «grand théologien» :

«Troughout my patristic studies, what I longed and looked for (…) was a catholicity that excluded nothing (…) only in Adriennes’s theology, I found it.».

«Au cours de mes études patristiques, ce que je cherchais et désirais ardemment … était une catholicité qui n’exclue rien … je ne l’ai trouvée que dans la théologie d’Adrienne».

H.U. von Balthasar, Our Task, 44

Une catholicité, un catholicisme, qui n’exclue rien ? Effectivement, il ne pouvait pas trouver une telle catholicité chez des auteurs vraiment catholiques, et il ne l’a trouvée que chez une fausse visionnaire délirante et peut-être démoniaque, parce que cette attitude de «non-exclusion» radicale n’a rien de catholique et de divin : le bien exclut le mal, la vérité exclut l’erreur, Dieu exclut le démon, la cité de Dieu exclut la cité des hommes. Paroles «manichéennes» et insupportables pour un esprit imprégné des idées modernes, dont la racine est l’agnosticisme, qui veut brouiller ou nier les frontières entre le bien et le mal, entre la vérité et l’erreur. Si le fait de trancher, de définir et d’exclure certaines doctrines ou certaines personnes au profit d’autres était une faute ou un désordre, c’est Jésus-Christ en personne, le maître de vie, qu’il faut accuser de faute ou de désordre. Les paroles de Jésus-Christ sur la géhenne, qui sont effectivement assez «excluantes», n’ont pas plu à Balthasar : il est donc allé se chercher d’autres maîtres selon ses désirs. Il est heureux pour nous de pouvoir disposer d’une citation de lui qui décrive aussi explicitement ses motivations : il a cherché «une catholicité qui n’exclue rien», il ne l’a trouvée que chez une fausse visionnaire. La catholicité de von Balthasar n’exclut rien … sauf la vraie théologie catholique !

Bien que le seul fait que les «révélations» de Speyr contiennent une doctrine fausse et scandaleuse est, de soi, suffisant pour être certain que ses révélations ne sont pas d’origine divine, il est toujours utile de remarquer que ces soi-disant révélations sont entourées d’une foule de signes inquiétants et bizarres qui les privent définitivement de tout crédit. Les informations que nous allons relater sont issues de l’article de Ralph Martin précédemment évoqué, nous ne le citerons pas dans le détail mais les lecteurs pourront s’y rapporter au besoin.

Du merveilleux, du grotesque et du bizarre

Nous pouvons lister un ensemble de choses grotesques ou malsaines dans les récits des visions de Speyr :

- Speyr prétendait être quotidiennement en relation avec l’au-delà : on ne connaît pas de saints, même parmi les plus grands visionnaires, qui aient été visités aussi souvent par le Ciel, au point de fournir matière à plus de soixante livres de révélations inédites. Il y a quelque chose de démesuré dans ces proportions. Il n’est d’ailleurs pas rare chez d’autres faux visionnaires d’avoir écrit ou parlé avec autant de profusion et de détail (Valtorta a rempli 122 cahiers, soit près de 15 000 pages manuscrites), ce qui est d’autant plus susceptible d’attirer la curiosité du public. En l’occurrence, Speyr prétendait être en communication quotidienne avec saint Ignace de Loyola, communication si aisée et régulière que Balthasar pouvait par exemple soumettre une question qu’il avait pour saint Ignace à sa voyante et obtenir sa réponse dans la journée, ou dans l’instant qui suivait. C’est pour le moins inhabituel, sinon invraisemblable …

- Dans un de ses entretiens, saint Ignace aurait déclaré qu’il avait changé d’avis sur certaines questions spirituelles en discutant avec saint Jean l’évangéliste au Paradis … quelle stupidité ! Comme si les saints, absorbés et réjouis par la vision béatifique, se préoccupaient de débattre et de discourir entre eux comme les hommes le font sur terre. Comme si par ailleurs il y avait le moindre désaccord apparent entre la spiritualité de saint Ignace et la spiritualité contenue dans l’évangile de saint Jean. Le fait d’opposer saint Jean l’évangéliste à la «pensée dominante dans l’Église» est un thème typique du gnosticisme et de l’occultisme : comme saint Jean emploie un langage plus spirituel que les autres évangélistes, donc plus susceptible d’interprétations diverses, les ennemis de la vérité aiment à lui faire dire des choses contraire au magistère de l’Église et aux doctrines communément admises par les théologiens (sans se mettre en peine, d’ailleurs, de concilier les passages qui leurs plaisent chez saint Jean avec d’autres passages du même saint Jean qui les contredisent formellement : seule l’interprétation ecclésiastique de saint Jean est complète et cohérente). Il est plus courant pour des francs-maçons que pour des catholiques d’opposer la «spiritualité johannique» à la «spiritualité ignatienne». Il est d’autant plus étrange, dans ce contexte, que Balthasar prétende avoir quitté l’ordre jésuite pour fonder la «communauté de saint Jean» sur le conseil de saint Ignace de Loyola lui-même (via la voyante Speyr), qui serait devenu «johannique» en discutant avec saint Jean au Paradis … par ailleurs le thème de l’opposition entre «l’Église visible» de Pierre et «l’Église des saints» de Jean et de Marie est un thème central dans la «spiritualité» de Balthasar et de l’institut qu’il a fondé [4] … Difficile de passer à côté de la possible symbolique occultiste de cette posture.

- Speyr se serait rendue dans l’âme de certaines personnes pour les consoler : elle aurait pu, en se rendant à l’intérieur des personnes, pénétrer leurs pensées les plus secrètes, et leur suggérer des meilleures pensées depuis l’intérieur de leur âme … voilà jusqu’à quel niveau peut aller l’extravagance et la folie des faux voyants. Il est métaphysiquement impossible qu’une personne humaine entre «dans» une autre âme humaine, ce langage est dépourvu de sens. Certains saints avaient le don de «lire dans les cœurs» des personnes qu’ils rencontraient : cela veut dire qu’ils connaissaient leurs pensées, pas qu’ils rentraient littéralement à l’intérieur d’eux comme le dit Speyr, qui prétendait avoir été transportée à de multiples reprises à l’intérieur de personnes souffrantes, par-delà le monde entier, pour les consoler, ou pour les aider à se confesser … violant au passage le secret de la confession entre le prêtre et le pénitent.

- Speyr prétendait avoir retrouvé sa virginité physique : elle serait alors la première dans l’histoire de l’humanité à bénéficier de cet étrange miracle … Mariée à deux reprises, elle a engendré 3 enfants morts-nés. Speyr ne prétend pas avoir retrouvé une «virginité spirituelle» comme dans le cas d’une veuve qui se consacre à Dieu, ou de personnes mariées qui s’accordent entre elles pour faire vœu d’abstinence. Elle prétend avoir retrouvé sa virginité physique, dans le sens par exemple de la Sainte Vierge qui a donné naissance à Notre-Seigneur «sans rupture du sceau de sa virginité» et de l’honneur particulier qui y est associé. A quelle fin Dieu aurait-il restauré la virginité physique d’une personne qui l’a perdue ? En quoi cela pourrait la rendre plus spirituelle, plus humble et plus dévouée à Dieu ? L’effet serait présentement le contraire de l’humilité. Cela la rendrait simplement plus distinguée et plus honorable, dans le sens qu’un honneur spécial est associé aux femmes qui ont consacré leur virginité à Dieu : peut-être que la voyante voulait être associée à cet honneur, bien qu’elle ne le méritait pas…

- Outre ces extravagances déjà mentionnées, il est intéressant de remarquer que Speyr a prétendu avoir vécu (ou Balthasar le prétend à propos d’elle) à peu près tout ce qu’il y a de plus extraordinaire dans la vie des grands saints du passé : stigmates, bilocation, radiation de lumière, lévitation, parler spontané en langues étrangères, extases. Pour la plupart des saints ayant vécu ces phénomènes, les témoins sont nombreux et dignes de foi. Pour Speyr, le seul témoin est Balthasar, qui est plutôt un témoin indirect parce qu’il croit sa voyante sur parole lorsqu’elle affirme qu’il lui est arrivée quelque expérience extraordinaire. Au vu de ce qui est mentionné plus haut, chacun saura juger de la crédibilité de ce témoin.

Une relation éminemment malsaine

La première chose qui frappe, à étudier la relation entre Balthasar et Speyr, est la forte intimité qui les unissait : comme nous l’avons déjà mentionné, Balthasar est allé jusqu’à quitter son ordre religieux (acte extrêmement grave et rare dans l’histoire de l’Église : il n’est pas anodin qu’un religieux soit relevé de ses vœux) pour vivre chez sa voyante, quinze années durant. Un prêtre qui vit chez une femme ?

On pourrait tenir comme un principe général qu’il n’est ni prudent ni souhaitable pour un clerc d’entretenir une amitié forte, nourrie par des entretiens intimes quasiment quotidiens, avec une femme. La principale raison du célibat consacré est d’ordre affective : le prêtre, le religieux ou la religieuse, a consacré entièrement son cœur à Dieu. L’état de perfection religieuse n’est possible que dans le célibat, parce que la vie conjugale est remplie d’affections et d’attachements qui, pour être parfaitement légitimes et même nécessaires au bon développement de la vie, empêchent de se consacrer aux choses de Dieu en toute liberté. S’il est possible d’atteindre un haut degré de sainteté en vivant dans le mariage, comme le prouve par exemple la vie de saint Louis, il faut convenir qu’il est plus facile et plus naturel de se sanctifier dans la vie religieuse et le célibat consacré, en n’ayant pas d’autre préoccupation que la gloire de Dieu et le salut des âmes.

Or l’amitié entre personnes du sexe opposé, et en dehors du strict cercle familial, nous parlons ici d’une amitié profonde basée sur des communications intimes de sentiments et d’idées, ne diffère de la vie amoureuse proprement dite que par l’absence de communication physique : le seul terme ordinaire et souhaitable d’une profonde amitié entre un homme et une femme est le mariage. Il n’est pas rare que l’adultère résulte d’une relation excessivement amicale entre un homme et une femme qui, initialement, n’avaient aucune intention de rompre les promesses de leur mariage : seulement ils se sont laissés aller imprudemment à l’attrait d’une amitié et d’une intimité spirituelle qu’ils ne trouvaient peut-être plus dans leur mariage. Entretenir une «relation platonique», ne pouvant pas raisonnablement mener à un mariage, est donc éminemment malsain et dangereux.

On pourrait objecter à ce raisonnement en invoquant des exemples d’amitiés profitables entre une personne consacrée et une autre personne du sexe opposé. L’histoire de l’Eglise compte en effet plusieurs exemples de saints de sexe opposé qui ont travaillé ensemble étroitement pour la gloire de Dieu : saint François d’Assise et sainte Claire, saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal, saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac. On connaît aussi la pratique, encouragée par l’Église, de la fraternité spirituelle entre des religieuses contemplatives et des prêtres missionnaires via des échanges épistolaires (ainsi sainte Thérèse de Lisieux est connue pour avoir eu cette relation spéciale avec l’abbé Maurice Bellière). Mais nous répondrons que dans tous ces cas évoqués, la relation est fondée principalement si ce n’est uniquement sur le zèle pour la gloire de Dieu (et pas sur la complémentarité naturelle des caractères, comme dans une amitié humaine ordinaire), et l’amitié et l’intimité dans ces cas précis ne dépassent jamais certaines bornes que la prudence impose nécessairement à qui veut ne pas perdre son cœur, et ensuite perdre son âme.

Or la relation entre Balthasar et Speyr ressemble fort à une «relation platonique», bien différente d’une collaboration désintéressée en vue de la gloire de Dieu. En particulier, les termes qu’ils emploient pour décrire cette relation comportent un symbolisme sexuel pour le moins troublant. L’œuvre religieuse et spirituelle qu’ils estiment devoir mener en commun (la fondation de la «communauté Saint-Jean», qui n’existe quasiment plus aujourd’hui d’ailleurs) est souvent appelée par la voyante «leur enfant» : comment un homme et une femme peuvent-ils avoir un enfant ensemble ? … Cette image est déjà troublante, mais il y a plus encore : la voyante déclare qu’à l’âge de 15 ans elle aurait reçu une «blessure intérieure» ou une «marque» de Hans von Balthasar par anticipation de sa rencontre avec lui, et pour signifier leur future collaboration : il s’agirait de dire que comme ces deux âmes ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles, mais qu’elles devaient ensemble «porter du fruit», il fallait que la femme soit en quelque manière marquée dans sa chair par la vertu fertilisante de l’homme, afin d’être fécondée … difficile de voir quelque chose de divin derrière ce mystico-sensualisme éminemment malsain.

Une voyante autoritaire et manipulatrice

Le fait qu’un prêtre ait une relation fusionnelle avec une femme mariée n’est pas le seul problème dans le cas présent : dans cette relation, le prêtre (qui est censé être le supérieur, le conseiller, le confesseur) est parfois comme à la merci de sa voyante qui semble lui donner des ordres, lui faire des reproches amers et lui dicter la voie de la bonne conduite spirituelle. Balthasar, subjugué, est docile et semble considérer comme venant du Ciel les brimades qu’il reçoit de la voyante. Les rôles sont inversés !

On ne le répétera jamais assez dans cette époque malade de d’égalitarisme, le catholicisme est une religion cléricale : le prêtre est supérieur aux fidèles, il a autorité pour les diriger, les conseiller, les reprendre et les guider dans la pratique des commandements et la recherche de la perfection spirituelle. Il est en pratique impossible d’atteindre la perfection spirituelle sans le conseil suivi d’un prêtre : c’est le moyen ordinaire que Dieu prévoit pour sanctifier les âmes, et à ceux qui disent que c’est d’abord le Saint-Esprit qui éclaire et qui sanctifie, le pape Léon XIII répond (dans son encyclique contre l’américanisme) que dans la Providence de Dieu le Saint-Esprit s’exprime aux âmes le plus souvent et le plus ordinairement dans la direction spirituelle (par un prêtre formé aux sciences sacrées et à l’enseignement de l’Église). Tous les grands saints mystiques et visionnaires avaient un confesseur et directeur spirituel auxquels ils étaient pleinement soumis : ce ne sont pas eux qui démentiraient Léon XIII.

Il n’est donc pas normal qu’un prêtre reçoive d’une laïque des directives de direction spirituelle. C’est auprès d’un autre prêtre qu’il devrait chercher des conseils et des directives dans cette matière délicate, quand bien même il aurait en face de lui une sainte. Imagine-t-on sainte Thérèse d’Avilla donner ne serait-ce que des conseils spirituels à son confesseur, sans que celui-ci le lui demande ? C’est invraisemblable. Nous évoquions dans notre précédent article sur les visions et révélations privées que l’attitude autoritaire d’une voyante était un signe disqualifiant pour sa crédibilité, car très éloignée de l’humilité qui accompagne nécessairement une piété sincère.

Cette remarque faite, on peut constater avec Ralph Martin que l’attitude de Speyr à l’égard de Balthasar relève plus de mécanismes humains de manipulation et de demande d’attention que d’une hypothétique mission spirituelle. Par exemple, Speyr l’accuse fréquemment de ne pas la soutenir et de ne pas être suffisamment présent pour l’épauler alors qu’elle «revit la Passion du Christ» pendant la semaine sainte … Elle dit par rapport à leur «enfant» que le rôle du «père» est de prendre soin de l’épouse, et que Balthasar ne remplit pas suffisamment bien son rôle. Elle dit que Balthasar ne la défends pas suffisamment par rapport aux critiques qui sont émises à son égard … la voyante demande de l’attention, mais elle sait aussi se montrer plus directrice et dit qu’elle voit dans l’âme de Balthasar de l’obscurité spirituelle, un manque d’amour de Dieu et un manque de vie de prière. Parfois la voyante prétend recevoir de saint Ignace des instructions précises pour des pénitences ou autres exercices spirituels, et le malheureux Balthasar est réprimandé s’il ne suit pas les instructions suffisamment bien. Tout ceci est bien étrange.

Des signes probablement démoniaques

Outre les bizarreries déjà mentionnées, un certain nombre de faits étranges dans la vie d’Adrienne von Speyr pourraient relever d’une influence démoniaque. En particulier, on retrouve plusieurs occurrences d’un phénomène communément attribué à l’action du démon : la modification de la voix, l’utilisation d’une intonation beaucoup plus rauque et sèche que d’ordinaire, avec un volume anormalement élevé.

Le 11 juillet 1941, Speyr «convoque» Balthasar à son bureau pour lui faire une violente sermonade d’environ une heure sur son manque de soutien : Balthasar rapporte que la voix de Speyr est différente que d’habitude, comme si «quelqu’un d’autre parlait à travers elle».

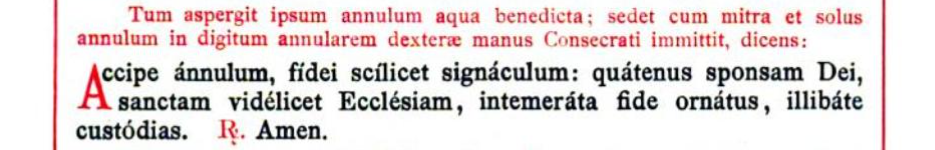

La cérémonie d’abjuration de Speyr (qui est née protestante), un an plus tôt, comporte un fait assez déroutant. Alors qu’elle doit réciter la profession de foi catholique, elle s’arrête et hésite au moment de prononcer les paroles «extra quam est nulla salus» : hors de laquelle [l’Église catholique] il n’y a point de salut. Balthasar dit qu’elle n’a pas prononcé les mots. Son mari en revanche, qui assistait à la cérémonie, dit qu’il l’a entendu dire les mots distinctement mais avec une voix étrange : autre occurrence possible du fameux phénomène de la voix modifiée. La voyante aurait-elle donc un problème avec le dogme selon lequel il n’y a pas de salut hors de l’Église catholique ?… Dans une version comme dans l’autre, elle n’a pas prononcé les paroles aisément et facilement comme le reste de la profession de foi.

Autre fait encore plus étrange : Balthasar rapporte que Speyr avait fréquemment des «missions de l’enfer», dans laquelle elle «témoignait des réalités de l’enfer» dans un état semi-extatique où elle «n’était plus la même personne» et était simplement le «véhicule» d’une réalité qui la dépasse … Elle ne se souvenait pas distinctement de ce qu’elle avait dit dans ces moments ensuite. Pendant ces «missions», elle parlait d’une manière différente de d’habitude, ne semblait pas reconnaître son interlocuteur et le traitait de manière froide et sarcastique, l’accusant de stupidité vis à vis des choses de Dieu par exemple. Sachant que ces «visions de l’enfer» de Speyr aboutissent à dire que personne ne se trouve réellement en enfer, serait-il vraiment étonnant qu’un démon ait parlé à travers Speyr dans ces moments si étranges ? Pas vraiment … suivant le mot de Baudelaire, «la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu’il n’existe pas» : on pourrait dire par extension que la meilleure ruse de l’enfer serait de faire croire qu’il n’y a pas d’enfer, ou que personne ne va en enfer. C’est le meilleur moyen en effet pour que le plus grand nombre oublie son salut et se damne. Balthasar dit que ces «missions de l’enfer», qui arrivaient une fois par an lors du Vendredi Saint depuis 1941 (elle prétendait «descendre aux enfers» comme Notre-Seigneur après sa mise à mort), constituent la contribution la plus importante de Speyr à sa théologie et le don le plus précieux qu’elle ait fait à l’Église …

Balthasar disait que cette «obscurité» que Speyr avait pris sur elle comme participation à la passion du Christ et à sa descente aux enfers l’avait poussée «aux limites de la folie» … si nous voyons les choses d’une manière plus prosaïque, peut-être qu’elle était déjà mentalement déséquilibrée avant ces expériences pseudo-mystiques, et qu’une communication prolongée avec le démon l’a encore plus détraquée. L’histoire ne nous le dit pas : mais nous avons déjà en notre possession bien plus que ce qui est simplement nécessaire pour conclure que ces pseudo-révélations ne viennent pas du Ciel.

Résumé et conclusion

La thèse de Balthasar et de Speyr est contraire au catholicisme en plusieurs aspects :

- Elle adopte en pratique les mêmes conclusions que la doctrine condamnée de l’apocatastase, Balthasar avouant que son intention dans sa recherche théologique était de concilier cette doctrine condamnée (qu’il était impossible de professer directement sous peine d’apparaître comme ouvertement hérétique) avec le magistère de l’Église.

- Elle revient à tourner en ridicule l’enseignement ordinaire de l’Église sur l’enfer et sur la damnation, en le présentant comme une fable visant à faire peur à des fidèles encore immatures. Il y aurait alors deux niveaux d’enseignement dans la Révélation, un niveau exotérique «pétrinien» (l’Église visible de saint Pierre), et un niveau ésotérique «johannique» (l’Église mystique de saint Jean et de Marie) : tandis que l’Église visible enseigne que la damnation est un danger réel, «l’Église des saints» est capable de comprendre qu’en réalité personne ne se damne.

- Elle revient inconsciemment à adopter les thèses jansénistes (également condamnées) sur l’irrésistibilité de la grâce et la négation du libre-arbitre : elle en est une sorte d’actualisation moderniste. Pour les jansénistes, qui s’inspirent des calvinistes, la théorie de l’irrésistibilité de la grâce est synonyme de double prédestination : puisque personne ne peut résister à la grâce de Dieu, alors les pécheurs endurcis et les damnés n’ont pas reçu les grâces suffisantes pour se convertir et sont mystérieusement destinés, de toute éternité, à être damnés. Doctrine odieuse et blasphématoire. Balthasar reprends l’élément central de cette thèse en en éliminant l’aspect damnatoire : la grâce est irrésistible au-delà de toute notion de libre-arbitre, mais Dieu impose cette grâce à tout le monde sans exception, il n’y a donc pas de damnés.

- Enfin elle a comme principe implicite (en lien avec ce que nous disions sur le «johannisme») que les révélations privées des «saints» sont des arguments plus certains et plus élevés en théologie que les travaux de la raison, éclairés par les lumières de la foi, et les enseignements explicites du magistère de l’Église. Principe faux et ruineux qui sert le plus souvent à détruire la théologie sous apparence de piété : des personnages malveillants s’en servent pour tromper, et des personnes simples et trop naïves les suivent pour l’apparence de piété et de surnaturel qui entoure ces soi-disant révélations. Une apparition ou une révélation privée ne peut jamais être une réponse suffisante à un problème théologique, à plus forte raison si le message de cette «révélation» est contraire au magistère de l’Église.

De plus les activités soi-disant surnaturelles de Speyr, qui prétendait avoir reçu un nombre incalculable de révélations privées, sont douteuses et troublantes à bien des titres :

- Le nombre excessivement élevé et extraordinaire de ses communications célestes ne ressemble pas à ce qui a cours d’ordinaire chez les saints.

- Elle a des prétentions parfaitement fantaisistes sur ses activités surnaturelles et les dons particuliers qu’elle aurait reçu (recouvrement de la virginité physique, téléportation dans les âmes des pécheurs, etc.)

- Son comportement autoritaire, manipulateur et assoiffé d’attention personnelle n’a rien à voir avec le comportement d’une sainte.

- Sa relation avec le prêtre Balthasar, décrite en des termes de symbolisme nuptial ou même explicitement sexuel, est on ne peut plus malsaine, et se base parfois sur une inversion du rapport entre le directeur spirituel et l’âme dirigée (c’est elle qui prends le dessus à plusieurs reprises).

- Elle était, de l’aveu même de son confident et admirateur, à moitié folle et soumise régulièrement à des états de transe pour «rendre compte» de ce qui se passait en enfer, avec un langage et des manières qui portent plus ou moins explicitement la marque du démon.

- Elle n’a pas voulu prononcer les paroles de la profession de foi sur le fait qu’il n’y avait pas de salut hors de l’Église catholique, ou bien elle les a prononcées avec une voix bizarre.

Peut-on, après avoir considéré cela, accorder encore le moindre crédit à Hans Urs von Balthasar et à sa comparse Adrienne von Speyr ? Pas si l’on croit à la doctrine et à la spiritualité de l’Eglise catholique. Puissent le Seigneur et Notre-Dame éclairer les chrétiens sincères afin qu’ils ne soient pas trompés par ces mensonges, et qu’ils considèrent plutôt dans toute leur gravité les avertissements de la Révélation concernant les fins dernières.

Jean-Tristan B.

[1] https://www.jstor.org/stable/26392455

[2] Voir les principes invoqués dans cet article : https://religioncatholique.fr/2021/09/08/principes-de-discernement-sur-les-visions-et-revelations-privees/

[3] On peut lire à ce sujet l’article de la Catholic Encyclopedia sur Origène : https://www.newadvent.org/cathen/11306b.htm

[4] Voir le « manifeste » affiché fièrement par la communauté saint Jean : https://balthasarspeyr.org/communaute-saint-jean/