L’un des sujets les plus débattus entre les catholiques « non una cum » est celui du rite de la Semaine Sainte. Il existe deux positions qui comptent chacune un nombre de partisans importants, qui divisent entre eux prêtres et groupes cléricaux, et qui suscitent parfois des échanges d’une grande violence.

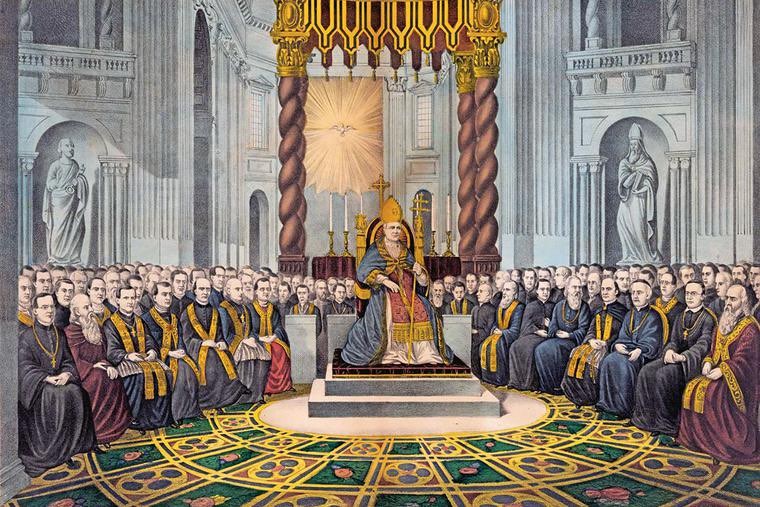

La première position consiste à suivre le rite réformé sous Pie XII, d’après le principe suivant lequel il faut suivre toutes les lois en vigueur dans l’Église au moment de la mort du dernier pape. La seconde position consiste à utiliser le rite de la Semaine Sainte en vigueur immédiatement avant cette réforme, celui qui a été codifié par Saint Pie X, étant donnés certains problèmes posés par le rite réformé (sans dire, pour autant, que ce rite est intrinsèquement mauvais, puisqu’il a été promulgué par l’Église – aucun partisan de la seconde position n’objecte à cela).

Les tenants de la première position ont souvent, vis-à-vis de ceux de la seconde, des propos très durs et parfois extrêmes : esprit d’orgueil et de caprice, péché grave de désobéissance, schisme. Refusant habituellement d’entendre le moindre argument sur la nature problématique des réformes, les partisans de la première position disent souvent qu’il ne faut « pas discuter » les lois et les ordres qui viennent de l’Église.

Nous espérons ici défendre la validité de la deuxième position. La nature des réformes a déjà été suffisamment discutée, nous n’entrerons pas beaucoup dans le détail à ce sujet [1]. Nous souhaitons plutôt répondre au cœur du débat qui est de savoir si ce choix est, oui ou non, une désobéissance à Pie XII et à la Sainte Église, en discutant un certain nombre de points qui sont trop souvent négligés ou hâtivement contredits par les adversaires de cette position.

Sommaire

- L’absence du législateur

- Le recul historique sur les intentions de la réforme

- Le contexte actuel

- La lettre de la loi et l’intention du législateur

- Une conception excessive de l’obéissance

Premier problème : l’absence du législateur

Pour désobéir à Pie XII, il faudrait encore que Pie XII … soit vivant. Il n’est pas honnête de présenter le problème comme s’il était exactement identique à une situation dans laquelle un pape régnant impose un rite, et certains prêtres prennent l’initiative de refuser ce rite en arguant qu’il contient tel ou tel problème. Ceci serait, effectivement, une désobéissance inacceptable.

L’absence de pape régnant change fondamentalement la nature du problème. La présence du législateur rend possible des discussions et des aménagements par rapport à la loi : et quiconque a la moindre connaissance du droit canon, ou des autres types de droit humain, sait que tout ce qui ne dépend pas directement de la loi naturelle ou de la loi divine est dispensable, réformable, diversement appliqué suivant les circonstances. Il existe trop d’ignorance sur ce sujet, trop de catholiques qui croient encore que le droit canon est une sorte de loi divine absolue qui excommunie automatiquement toute personne qui s’en écarte un tant soit peu.

Les discussions et les aménagements avaient commencé dès l’époque de la promulgation de la réforme, nous en avons plusieurs témoignages historiques. Certains liturgistes éminents ont publiquement critiqué la réforme. Jean XXIII lui-même utilisait le rite de la semaine sainte selon Saint Pie X. Il apparaît donc que dès avant la promulgation du Novus Ordo par Paul VI, certains se rendaient compte des imperfections du rite réformé et auraient sans doute souhaité négocier avec le pape un aménagement de cette nouvelle loi.

À la question de savoir s’il est prudent de se dispenser d’une loi en l’absence d’un législateur qui est en mesure d’accorder légalement la dispense, il peut y avoir différentes appréciations, différentes réponses selon le contexte. Mais il est certain qu’en principe, cette initiative de ne plus suivre une loi en l’absence du législateur n’est pas systématiquement une désobéissance et une fantaisie arbitraire. Tout dépend du contexte et de la gravité des raisons qui pousseraient, en temps normal, à demander une dispense, ou qui rendraient la lettre de la loi dangereuse.

Deuxième problème : le recul historique sur les intentions de la réforme

Il ne fait aucun doute aujourd’hui que l’intention des réformateurs (par là nous voulons dire ceux qui ont élaboré la réforme, pas Pie XII en lui-même qui n’a fait que ratifier les travaux de ces réformateurs, qui ne lui ont pas touché mot de leurs véritables intentions) était de préparer la révolution liturgique qui a suivi sous Paul VI. Ceci a été dit et redit par les personnes même qui ont élaboré le nouveau rite de la semaine sainte [2]. La chose n’était pas apparente à l’époque, car très peu sont ceux qui connaissaient suffisamment la pensée des réformateurs pour établir les connexions avec les erreurs du « mouvement liturgique » [3]. Mais ces réformateurs, fiers de leurs accomplissements, se sont chargés de l’expliquer à la postérité, après le triomphe absolu de leurs idées perverses après Vatican II.

Ceci change également de manière radicale la nature du problème. A l’époque Pie XII ne savait pas, et la quasi-unanimité des catholiques ne savait pas, à quel point les intentions des réformateurs étaient viciées, et quels étaient les « sens cachés » de certains ajouts, de certaines omissions, de certaines modifications par rapport au rite de Saint Pie X. Le fait de le savoir actuellement nous fait porter un regard nouveau sur ces rites réformés ; la connexion avec la « nouvelle messe » est évidente.

Si l’on considère que ce rite de la nouvelle messe pose gravement problème, il est logique de se poser la question de l’opportunité de suivre le rite réformé de Pie XII ou non, maintenant que l’on connaît sa proche association avec la nouvelle messe. Ceux qui veulent nier cette association font preuve de mauvaise foi : il faudrait au moins reconnaître la réalité de cette association, et ensuite expliquer pourquoi malgré cette association, il est plus juste et plus prudent de continuer de suivre cette loi entrée en vigueur avant l’existence du nouveau rite (et il y a potentiellement des arguments valables en ce sens). Mais on ne peut plus raisonnablement prétendre que l’intention de cette réforme était sans rapport avec le modernisme.

Constater cela n’est pas nier l’infaillible protection des lois de l’Eglise. La semaine sainte réformée n’est pas un rite mauvais en soi. Cependant :

- Les lois et les rites de l’Eglise ne sont pas tous également parfaits, il y a du plus ou moins bon, et rien ne garantit que les papes effectuent toujours les meilleurs choix en cette matière.

- Toutes les lois, même celles de l’Eglise, considérées dans leur lettre, peuvent se révéler problématiques par accident dans certaines circonstances : dans ces circonstances doit s’exercer l’épikie, dont nous parlerons plus tard.

Troisième problème : le contexte actuel

Les lois humaines sont dépendantes, pour leur application, d’un certain contexte. Souvent, des lois sont émises pour répondre à un problème donné, et deviennent plus ou moins inadéquates suite à un changement du contexte. Concernant le rite réformé de Pie XII, l’argument de ceux qui suivent le rite de Saint Pie X consiste notamment à dire que le contexte a changé de manière suffisamment grave pour rendre la loi inopportune actuellement. Voici en quoi consiste ce changement de contexte :

- Nous connaissons les intentions cachées des réformateurs, le sens « intime » de la réforme.

- Nous avons continuellement sous les yeux les scandales de la nouvelle liturgie (dont la semaine sainte réformée était pensée comme une préparation, bien plus subtile et moins dangereuse que le nouveau rite en lui-même, néanmoins une véritable préparation).

- Les prêtres restés entièrement catholiques ont un devoir spécial, pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes, de lutter contre le modernisme et le libéralisme sous toutes ses formes, c’est une des choses les plus importantes qu’ils ont à faire pour prémunir leurs fidèles contre les dangers du monde et in fine contre la damnation.

Nous savons aussi, ce qui sera peut-être considéré comme moins important, que Pie XII était gravement malade à l’époque où la réforme a été promulguée, et que les modernistes qui l’entouraient abusaient de sa faiblesse pour obtenir des approbations dans leurs entreprises, comme en témoigne Bunigni dans ses mémoires. Il est difficile, vu ces témoignages, de penser que Pie XII ait inspecté de manière très détaillée le contenu des réformes ; c’est notamment le cardinal Bea, confesseur de Pie XII et pourtant moderniste en secret, qui a abusé de la confiance que lui accordait le vénérable Pape.

Le point 1 (absence du législateur) combiné au point 3 (contexte actuel) aboutit à la décision prudentielle de s’en tenir au rite précédent la réforme, pour ne pas contracter la moindre association avec le modernisme destructeur, association qui n’était pas manifeste à l’époque où la loi a été promulguée, mais qui l’est clairement dans le contexte actuel.

Il faudrait, idéalement, n’avoir pas à se reposer sur ce type de jugement particulier pour suivre ou non une loi donnée : ce n’est pas ainsi que la loi est censée fonctionner, on ne doit pas voir les sujets continuellement discuter de l’opportunité de la loi, et se réserver la possibilité de l’appliquer ou non. Mais nous ne sommes pas dans une « situation idéale », nous sommes plutôt dans une situation de crise catastrophique : il y a des choix de ce type qui s’imposent quotidiennement à ceux qui veulent continuer du mieux qu’ils peuvent à poursuivre la mission de l’Église, en l’absence d’une autorité juridictionnelle dans l’Église.

Quatrième problème : la lettre de la loi et l’intention du législateur

Il existe de nombreuses circonstances dans lesquelles il est bon de ne pas appliquer la lettre de la loi, pour respecter son esprit. Cet exercice, potentiellement délicat, n’a rien à voir avec un choix arbitraire de ne plus appliquer la loi dans les cas où celle-ci nous incommode légèrement, pour faire valoir une préférence personnelle. Il s’agit de faire passer avant la lettre de la loi des impératifs supérieurs (justice, bien commun), quand dans certains cas précis que le législateur n’avait pas prévu la lettre va à l’encontre de ces impératifs. La vertu qui régule cette activité se nomme épikie.

Certains catholiques ont une fausse conception de l’épikie, en la limitant seulement à des cas « d’urgence » ou de « nécessité absolue ». Ils prétendent donc que l’exercice de l’épikie se limite à quelques situations rares, et que le choix du rite de la semaine sainte ne rentre pas dans ce champ (étant donné que la semaine sainte réformée vient de l’Église, il ne s’agit pas d’un rite mauvais, et si l’on est simplement en train de discuter sur des « degrés de perfection », l’épikie ne peut pas s’appliquer parce qu’il n’y a pas de nécessité). La véritable définition de l’épikie est beaucoup plus large : aussi appelée « équité », il s’agit d’une vertu qui annule l’observance littérale de la loi quand son application dans un cas particulier serait nuisible ou trop coûteuse, dans le respect de l’intention du législateur. L’exercice de cette vertu n’est pas spécialement lié à des circonstances dramatiques ou extraordinaires : il s’agit plutôt d’une vertu d’usage habituel, car la loi ne prévoit jamais tous les cas particuliers et tous les contextes.

Saint Thomas explique :

… les actes humains que les lois règlent consistant dans des choses contingentes qui peuvent varier d’une infinité de manières, il n’a pas été possible d’établir une règle légale qui ne fût défectueuse dans aucun cas. Les législateurs considèrent ce qui arrive le plus souvent, et d’après cela ils portent leur loi. Cependant l’observation de la loi peut être, dans certains cas, contraire à l’égalité de la justice et au bien commun que le législateur se propose. (…) Dans ces circonstances et dans d’autres semblables, c’est un mal de suivre la loi établie. Par conséquent, en mettant de côté les paroles de la loi, c’est un bien de suivre ce que demande la raison de la justice et l’utilité commune ; et c’est là le but de l’épikie, à laquelle nous donnons le nom d’équité.

Somme Théologique, IIa IIae, q. 120

Saint Alphonse de Liguori dit aussi :

L’Epikie est une exception dans un cas ou des circonstances dans lesquelles nous jugeons avec certitude ou avec une très grande probabilité que le législateur ignorait ce cas tombant sous la loi.

Theologia moralis, Lib. I Tract. II, III de Epikeia Legis

Si l’on suit la doctrine de Saint Alphonse, on agit vertueusement en n’appliquant pas une loi, si l’on juge « avec certitude ou avec une très grande probabilité que le législateur ignorait ce cas tombant sous la loi » : autrement dit, et appliqué à notre contexte actuel, il est un raisonnement valide de ne plus appliquer la loi (réforme de la semaine sainte) considérant l’ignorance du législateur (Pie XII) sur le cas actuel (nous vivons dans une époque postérieure à la révolution liturgique et doctrinale de Vatican II, et nous avons aussi une information historique fiable et complète sur la véritable nature de la réforme). L’intention du législateur n’est pas que nous suivions coûte que coûte un rite qui s’avère, dans le contexte actuel, évocateur de choses mauvaises.

Il est déplorable de voir de nombreux catholiques considérer l’exercice de l’épikie comme le signe d’une « insubordination satanique ». Un catholique sérieux devrait être capable de faire la différence entre un éloignement prudent de la lettre de la loi, et un caprice de l’orgueil. L’exemple des Pharisiens nous apprend d’ailleurs qu’il y a souvent plus d’orgueil chez ceux qui en appellent en toutes circonstances au respect littéral de la loi, que chez ceux qui savent discerner, par le bon sens, les cas où cette loi ne doit plus être respectée. « Qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l’en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? » (Luc 14, 5).

Mais ils gardèrent le silence. Alors Lui, prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. (Luc 14, 3-4)

Cinquième problème : une conception excessive de l’obéissance

N’est-ce pas là le cœur du problème ? De nombreux catholiques, souvent bien intentionnés, ont de l’obéissance une conception simpliste et excessive : il faudrait accepter aveuglément, sans la moindre réserve, tout ordre émanant de l’autorité, et chercher à discuter ou adapter cet ordre serait la marque d’un esprit orgueilleux, sur la voie de la perdition. Ces catholiques « ultra-obéissants » ont tendance à voir dans les lois humaines, qui émanent de l’autorité, quelque chose qui exige un respect absolu et scrupuleux, avec laquelle on ne peut jamais transiger sous peine de péché.

Cet état d’esprit n’est pas l’esprit catholique de l’obéissance. L’obéissance, en effet, porte sur l’adhésion à la finalité de la loi avant de porter sur sa lettre : sinon l’épikie ne serait pas une vertu, car elle consiste à chercher l’esprit de la loi dans les circonstances où sa lettre est inopportune ou nuisible. Il est légitime, en toutes circonstances, de se demander si les lois et les ordres des supérieurs humains sont conformes au bien, et si elles doivent s’appliquer littéralement dans tel ou tel contexte.

La perfection catholique ne consiste pas à se plier aveuglément à tous les ordres et à toutes les lois, sans la moindre réflexion : même dans la vie religieuse, qui est spécifiquement basée sur l’obéissance, le religieux peut être amené à demander respectueusement à ses supérieurs des aménagements ou des modifications par rapport aux ordres qui lui ont été donnés, si pour une raison ou une autre l’ordre donné lui semble inopportun ou impraticable.

Si le supérieur ne rétracte pas son ordre, alors le religieux fera acte de vertu en continuant de se soumettre à cet ordre. Mais il ne commet aucune faute en soumettant à son supérieur des observations et des demandes relatives à cet ordre : car le supérieur ne voit pas tout, ne comprend pas tout, et son inférieur peut, moyennant les formes appropriées, le lui signifier dans l’intérêt de tous. Il n’est pas demandé au religieux de se priver définitivement, en prononçant ses vœux, de tout raisonnement ou de toute réflexion.

Imaginons le cas dans lequel le religieux a reçu un ordre, et pour une raison ou une autre son supérieur n’est plus présent (il est mort, exilé, emprisonné, etc.). De nouvelles circonstances ont rendu cet ordre inopportun, impraticable, dangereux : est-ce que le religieux commet un péché en ne suivant plus cet ordre ? Non évidemment, étant entendu que si le supérieur était présent, il lui demanderait l’autorisation requise, et qu’il n’agit pas par pure préférence arbitraire et orgueilleuse, mais pour des raisons graves et circonstanciées.

On a déjà employé, à propos d’un ordre rendu inopportun par les circonstances, l’exemple d’un enfant qui reçoit de sa mère l’ordre de ne pas quitter la maison en son absence. Si la maison prend feu, est-ce que l’enfant commet un péché de désobéissance en sortant de la maison ? Évidemment non, car l’intention de la mère n’est pas d’obliger l’enfant à rester à la maison à tout prix même si cela le met en grave danger. Ce n’est pas l’esprit de la loi. La mère n’est pas là pour que l’enfant puisse lui demander s’il peut sortir de la maison : qu’importe, la nécessité lui impose de sortir, et si sa mère apprend ensuite que l’enfant est sorti de la maison pour échapper à l’incendie, elle comprendra évidemment que son enfant n’a pas agi en esprit de désobéissance et a bien fait.

Voici à peu près la situation dans laquelle se trouvent les prêtres qui choisissent la semaine sainte de Saint Pie X. L’ordre reçu il y a longtemps par le pape n’est plus opportun, pour plusieurs raisons. Le pape n’est plus là pour que l’on lui demande une autorisation, en expliquant les problèmes posés par cet ordre ; il est prudent de prendre la décision de ne plus suivre cet ordre, à tout le moins cette décision ne peut pas être qualifiée de péché de désobéissance, étant entendu qu’il y a des raisons graves de ne plus suivre la règle autrefois prescrite. L’intention du législateur (celui qui donne l’ordre) n’est pas de mettre en danger le sujet de la loi : quand la lettre de la loi contredit cette intention dans une circonstance particulière, c’est agir vertueusement que de se détourner de la lettre de la loi pour agir dans l’esprit de la loi.

Vouloir abandonner absolument toute réflexion sur les ordres ou sur les lois, c’est s’exposer, malgré des intentions pures (il est louable de vouloir renoncer à soi-même), à des dangers plus ou moins graves. Que l’on songe à tous ces catholiques qui, par « esprit d’obéissance » et par une sorte d’ignorance volontaire, ont accepté Vatican II et toutes les réformes consécutives : leur intention était droite, on peut le supposer, et pourtant leur action a été extrêmement mauvaise, pour eux-mêmes et pour tous les chrétiens qui subissent encore aujourd’hui les conséquences de leurs mauvais choix. Les scandales de cette fausse obéissance sont peut-être plus graves que les scandales du modernisme débridé : car le modernisme outrancier rebute les âmes pieuses, tandis que cette fausse obéissance attire les âmes pieuses vers les pièges du modernisme de manière plus insidieuse.

Le raisonnement de certains sédévacantistes sur « l’obéissance à Pie XII », poussé jusque dans ses dernières conclusions logiques, pourrait aboutir tout simplement à faire accepter Vatican II : car si l’on ne « doit pas discuter », si l’on ne « doit pas réfléchir » sur ce qui provient de l’autorité, pourquoi discuter et réfléchir sur ce que dit Paul VI, qui a été élu au souverain pontificat et reconnu pape par l’écrasante majorité des catholiques ? N’est-ce pas une manifestation d’un « esprit orgueilleux et indépendant », qui cherche à contrôler et à faire le tri vis-à-vis de ce qui émane de l’autorité ? Si le sédévacantisme existe, c’est-à-dire s’il y a des catholiques qui réalisent que ce qu’a dit et fait Paul VI est incompatible avec l’autorité pontificale, c’est bien parce qu’il est resté présent à l’esprit de certains catholiques que l’obéissance ne doit pas être aveugle, et qu’il est légitime de réfléchir et d’étudier ce qui émane ou semble émaner de l’autorité (quitte à conclure, dans certains cas, que ce qui semble être une loi n’en est pas une, ou que ce qui ce qui semble être une autorité n’en est pas une).

Il faut renoncer à soi-même, mais pas renoncer à ce que l’on sait être vrai, juste et bon. On a entendu, dans le contexte de la crise de l’Église, certains catholiques défendre une conception délirante de l’obéissance, allant jusqu’à dire que « même si le pape disait que Dieu n’existait pas, il faudrait le suivre ». Ceci a toutes les caractéristiques du fidéisme : comme si la raison ne pouvait rien nous apprendre de vrai, et que seule la soumission à une autorité pouvait éclairer notre intelligence et nous rendre vertueux. L’abbé Cekada a entendu son supérieur religieux dire les paroles que nous venons de citer : il comprit alors qu’il y avait, chez ces « conciliaires conservateurs », un grave problème de principes. Ce genre d’obéissance aveugle n’a rien à voir avec la perfection chrétienne.

Conclusion

Ceux qui suivent la semaine sainte de Saint Pie X, de préférence à la semaine sainte réformée sous Pie XII, n’ont aucune volonté de désobéir à l’Église ou d’innover en matière de liturgie.

Les ennemis de cette position ont trop souvent tendance à la comparer à des choix liturgiques personnels et arbitraires, à de l’innovation, à de l’esprit d’indépendance, voir à une volonté de « légiférer sur les rites » à la place du pape : or cette position consiste simplement à s’en tenir au rite en vigueur dans l’Église immédiatement avant la réforme, non pas à une quelconque invention ou fantaisie arbitraire.

Ce choix n’a pas de prétention d’être une « nouvelle loi », de s’imposer à qui que ce soit : c’est une ferme préférence, basée sur des principes bien clairs, cependant il n’a jamais été question de dire que ceux qui suivent la semaine sainte réformée sont dans l’erreur ou dans le péché : seuls les tenants de l’autre opinion (suivre la Semaine Sainte réformée) accusent les autres d’être dans le péché et la désobéissance.

Ce choix est réalisé en l’absence du législateur, en l’absence du pape, ce qui enlève à cette décision le caractère spécifique de la désobéissance : il y aurait désobéissance si, face à un ordre du pape régnant, ces prêtres continueraient de préférer un autre rite à celui qui leur est commandé. Ce n’est pas ce qui se passe actuellement.

L’absence d’autorité dans l’Église pousse les prêtres restés fidèles à effectuer quotidiennement des actions qui sont contre la lettre du droit canon, mais qui sont dans l’esprit du législateur : n’ayant pas reçu d’autorisation canonique à leur ministère, ils ont néanmoins reçu, de droit divin, la mission de donner les sacrements et de sanctifier les âmes, et doivent agir en conséquence, dans un contexte où la lettre de la loi ne peut pas être respectée.

Il y a des raisons graves, objectives, qui poussent à considérer que la semaine sainte réformée 1) sans être mauvaise, est cependant moins parfaite que le rite auparavant en vigueur, 2) est inopportune dans le contexte actuel (qui n’est pas celui de l’époque de Pie XII). S’en suit un choix prudentiel de préférer le rite auparavant en vigueur, en l’absence d’un pape auprès duquel l’on pourrait faire une respectueuse pétition pour modifier la loi, en présence d’une connaissance plus précise des intentions des réformateurs (inconnues de Pie XII), et en présence des scandales de la nouvelle liturgie qui provient des mêmes réformateurs.

C’est avec une intention droite que ces prêtres choisissent de s’en tenir au rite de Saint Pie X, et que leurs fidèles assistent à ces offices. Nous souhaitons de tout cœur qu’un pape règne de nouveau, et légifère sur cette question du rite de la semaine sainte : en attendant, nous nous efforçons de faire ce qui nous apparaît être le plus opportun et le meilleur pour la défense de la foi, la gloire de Dieu et le salut des âmes, dans la situation bien particulière qui est celle de l’Église actuellement, en soumettant par avance cette décision au jugement souverain de l’Église, si Dieu nous donnait la grâce d’avoir de nouveau un pape et une hiérarchie catholique.

Jean-Tristan B.

[1] Ceux qui voudraient approfondir peuvent lire avec profit le livre de l’abbé Rioult, La semaine sainte réformée sous Pie XII.

[2] Voir notamment les mémoires d’Annibale Bunigni, La réforme de la liturgie (1948-1975).

[3] Sur les erreurs du mouvement liturgique, voir l’article de l’abbé Ricossa sur L’hérésie antiliturgique : https://www.sodalitium.eu/lheresie-antiliturgique/